Autora

Nathalie Margot Alonzo Andrade: Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla – La Mancha, España. Maestranda en Filosofía Moral y Política en la Universidad de Salamanca, España. Investigadora del Grupo de Investigación de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional (CEFT), de la Red Internacional de Estudios Interculturales (RIDEI), ambos adscritos al Vicerrectorado de Investigación Académica de la PUCP, y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Lima, Perú. Contacto: nathalie.alonzo@usal.es

Resumen

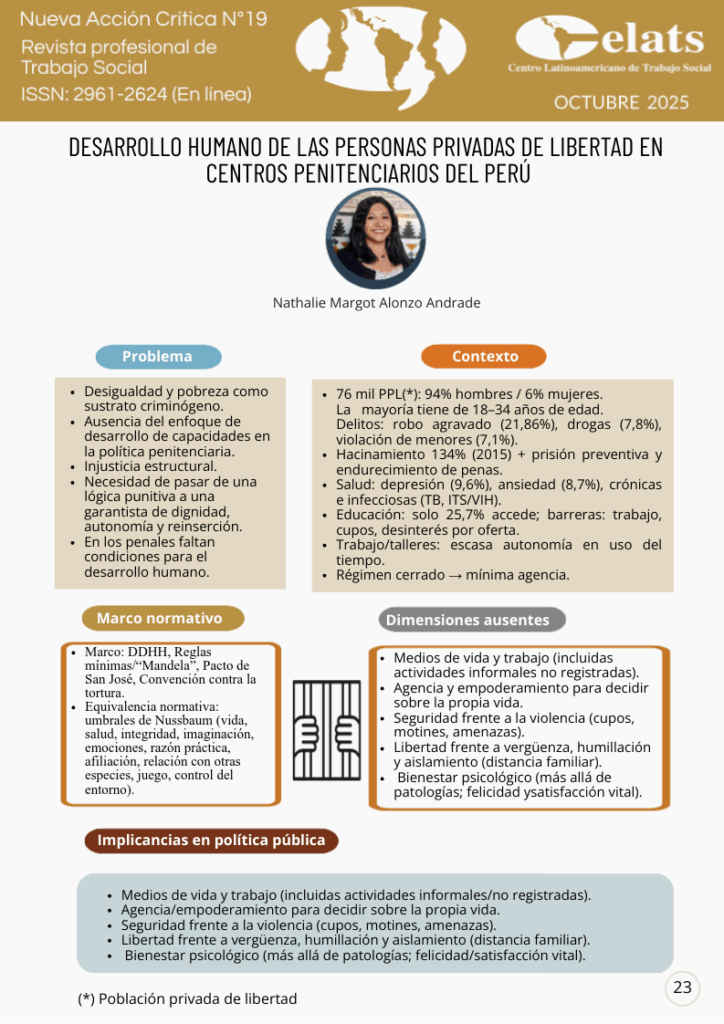

El artículo analiza críticamente las condiciones estructurales que limitan el desarrollo humano de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del Perú. Bajo el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen y Martha Nussbaum,y mediante la revisión de fuentes estadísticas oficiales, normas jurídicas y reportes institucionales se examinan las condiciones estructurales de encierro, caracterizadas por el hacinamiento, la precariedad de servicios educativos y de salud, y las limitadas oportunidades de autonomía. A partir de ello, se identifican dimensiones ausentes en la evaluación del desarrollo humano de las personas privadas de libertad, como la agencia, el empoderamiento, el bienestar emocional y el derecho a no ser humillados. El articulo propone una mirada crítica de las políticas penitenciarias y sostiene que la ausencia de un enfoque de capacidades en dichas políticas constituye una forma de injusticia estructural, que perpetúa la vulnerabilidad y limita la reinserción social de estas personas. Finalmente, se plantea la necesidad de adoptar una perspectiva multidimensional e interdisciplinaria que oriente la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar condiciones mínimas de bienestar, dignidad y autonomía.

Palabras clave:

Privación de la libertad, desarrollo humano, centros penitenciarios, reinserción social, sistema de justicia penal, Perú.

1. Introducción

Frente al daño de bienes que la sociedad considera relevantes como son la propiedad, la vida o la integridad, en la mayoría de los estados modernos, a través del derecho penal, se han establecido una serie de delitos y penas que, dependiendo de la gravedad, pueden implicar medidas de privación de la libertad en centros penitenciarios. En el Perú, estas medidas no solo restringen la libertad personal, entendida como la libertad de tránsito o de movimiento, sino también la libertad individual, en tanto limitan la autonomía y las posibilidades de desarrollo humano de las personas recluidas en centros penitenciarios también. De ahí que algunos autores como Von Hirsch hayan cuestionado la proporcionalidad de las penas en relación con el daño causado por las personas privadas de libertad.

El carácter punitivo o sancionador del derecho penal tiene sus antecedentes en las concepciones históricas del castigo como un mecanismo para infringir dolor (Zaffaroni:2011) ante conductas que se reprochan social y moralmente, privando a los infractores de la norma social o moral de todo cuanto sea posible, al punto de reducir su existencia a entes sin ninguna posibilidad de realización.

Esta concepción siniestra sobre el castigo se manifiesta desde la Edad Media con la Inquisición, en la Edad Moderna con el surgimiento de las cárceles y en tiempos contemporáneos, a través de sistemas penitenciarios creados en el marco de un sistema de justicia penal que aún mantiene rezagos de un sistema penal retributivo. Estos sistemas continúan entendiendo a la pena como un castigo, antes que como una medida preventiva o resocializadora. Bajo esta perspectiva, incluso algunos sectores de la sociedad proponen que el derecho penal debe buscar un modelo de justicia semejante al de la antigua Ley del Talión del Código de Hammurabi, que estipulaba “el ojo por ojo y diente por diente”.

Ante esta realidad y frente a los posibles abusos por parte de los Estados y sus funcionarios, el Derecho Internacional, que incluye Instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por las Naciones Unidas en 1955, el Pacto de San José de Costa Rica en 1966, las Reglas Mínimas del Consejo de Europa para el Tratamiento de Reclusos de 1973 y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, iinhumanos o degradantes de 1984, ha reconocido una serie de normas e instrumentos orientados a la protección de las personas privadas de libertad. A partir de las cuales se considera a las personas privadas de libertad como sujetos en situación de vulnerabilidad, debido a las condiciones de encierro en la que se encuentran, dónde sus derechos básicos como la integridad, la salud o la alimentación podrían ser fácilmente vulnerados. Asimismo, desde el enfoque de capacidades, se argumenta que las personas privadas de su libertad se encontrarían en una situación de pobreza, al estar sometidas a condiciones que impiden la expansión de sus libertades o potencialidades.

A partir de este marco, el presente artículo tiene como objetivo visibilizar las restricciones y posibilidades que enfrentan las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios del Perú para ejercer su autonomía, expandir sus libertades y lograr su desarrollo humano. La metodología aplicada involucra la revisión y el análisis de informes elaborados por instituciones estatales involucradas en la formulación y ejecución de políticas penitenciarias como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Penitenciario del Perú – INPE, entre otras instituciones. De igual manera, se tomarán en cuenta algunas normas reglamentarias que regulan distintos ámbitos de la vida de las personas recluidas. Finalmente, en cuanto al enfoque teórico que será aplicado, este se basa fundamentalmente en las propuestas de Martha Nussbaum, y Amartya Sen, representantes del desarrollo humano y del liberalismo igualitario.

2. Características generales de las personas privadas de libertad en el Perú

De acuerdo con el Primer Censo Nacional realizado en el año 2016 en todos los establecimientos penitenciarios del Perú (INEI, 2016), a nivel nacional, 76 mil personas aproximadamente se encontraban privadas de libertad, de las cuales 71 mil eran hombres (94%) y 4 mil mujeres (6%). En cuanto a las edades, más del 50 % del total correspondía a personas jóvenes de entre 18 a 34 años. Asimismo, de acuerdo con su origen, considerando su lugar de nacimiento, 53 mil provenían de alguna provincia del país (distinta a la capital), 20 mil pertenecían a Lima Metropolitana (capital del Perú) y 1 846 eran extranjeros (as).

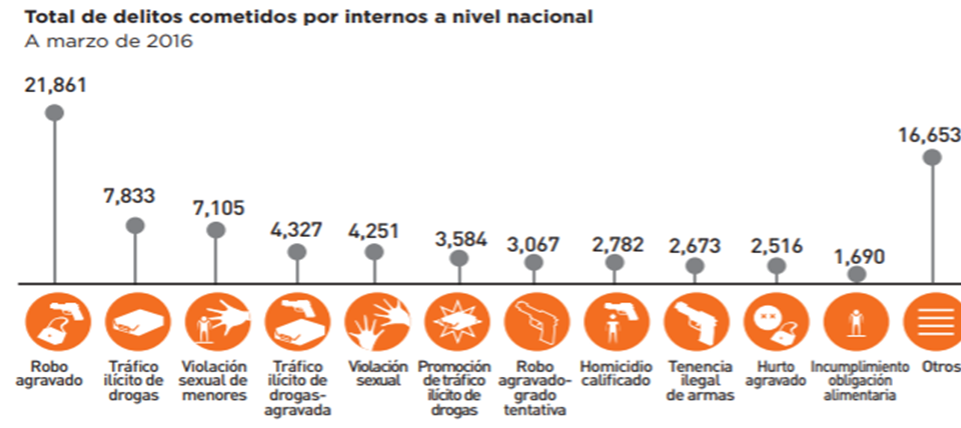

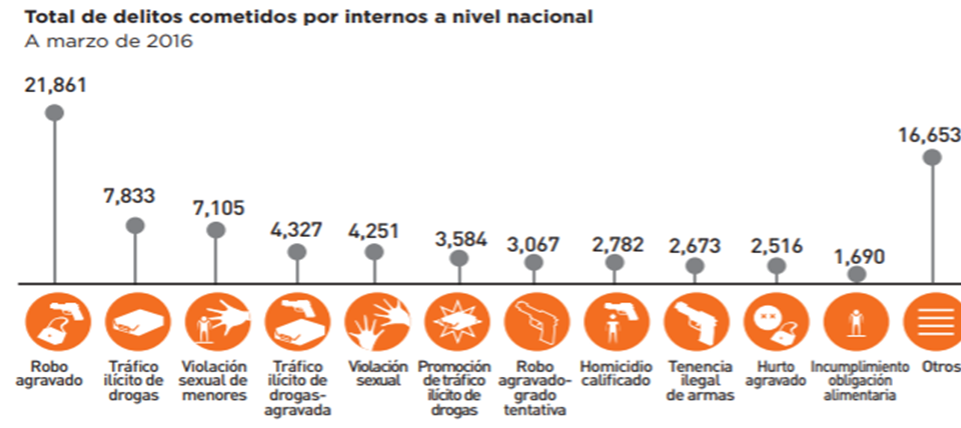

En cuanto al tipo de delitos cometidos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú señala que el principal delito por el que las personas están privadas de libertad es el de daños al patrimonio con violencia, reflejado en el delito de robo agravado (21, 86%), seguido por el delito de tráfico de drogas (7, 8%) y tercer lugar el delito de violación sexual de menores (7, 1%) (MINJUSDH:2016). Otra característica relevante es el nivel educativo: 2,3 % del total no tiene formación educativa, el 25,2 % cuenta solo con educación primaria, mientras que el 60% tiene educación secundaria. Frente a la repregunta ¿Cuál fue la razón principal por la que no estudió o terminó de estudiar el colegio? El 41,1% respondió que fue por razones económicas y el 19,1% debido a que su familia era muy pobre. Esta información permite inferir que casi el 60% no accedió o no concluyó sus estudios escolares por razones económicas.

Estas características evidencian que la mayoría de las personas que delinquen en el Perú han nacido en regiones distintas a Lima, son personas con bajos niveles de educación y carencias económicas, características que refuerzan las propuestas de quienes plantean la existencia de delitos de pobreza. Bajo esta perspectiva, quienes delinquen serían víctimas de un sistema estatal que permite la injusticia social, la desigualdad y la exclusión. En esos casos se plantea que el Estado perdería legitimidad para sancionarlos, al no lograr garantizar condiciones mínimas para una vida digna (Gargarella 2011: 43-46).

Propuesta que adquiere especial relevancia en el contexto Latinoamericano, donde muchos estados centralizan las oportunidades de estudio y empleo en la capital del país, generando exclusión social y pobreza en otras regiones. Para Nussbaum, la justicia social consiste en garantizar una vida que esté a la altura de la dignidad humana (2012:53). En esa línea, la justicia social implica que todas personas tengan condiciones mínimas que les permitan cubrir sus necesidades básicas relacionados con la educación, la salud y el trabajo, derechos que las personas privadas de su libertad podrían no estar ejerciendo

3. Condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios

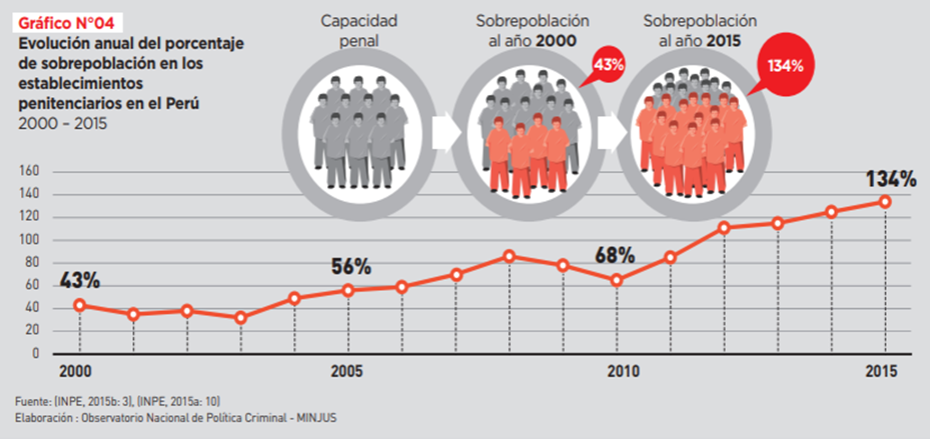

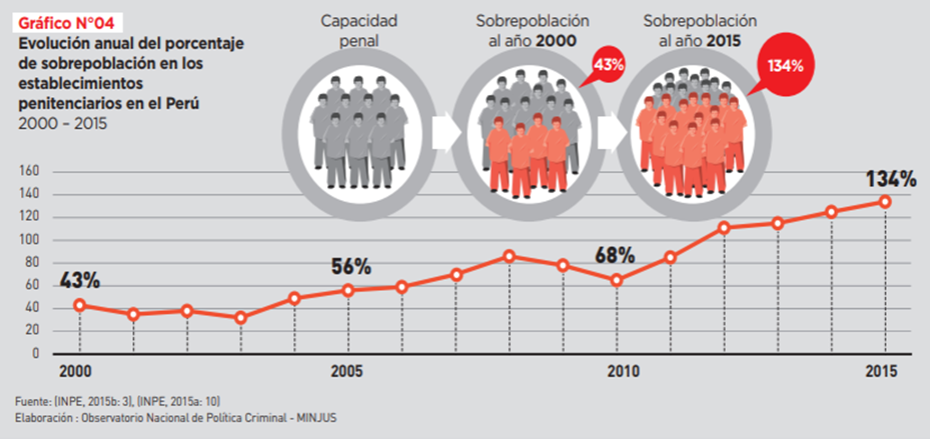

Hasta el año 2015, los establecimientos penitenciarios del Perú representaban una sobrepoblación de 134%, lo que significa que la población interna sobrepasaba en más del doble la capacidad de los establecimientos penitenciarios en el país (INPE:2015). Esta realidad se debe a múltiples factores, entre los cuales destacan las políticas públicas de lucha contra la criminalidad del Estado, que incluyen el incremento en el uso excesivo de la prisión preventiva, el endurecimiento de las penas y la reducción de beneficios penitenciarios (MINJUSDH:2016), medidas que habrían incrementado el ingreso y la permanencia de personas en centros penitenciarios.

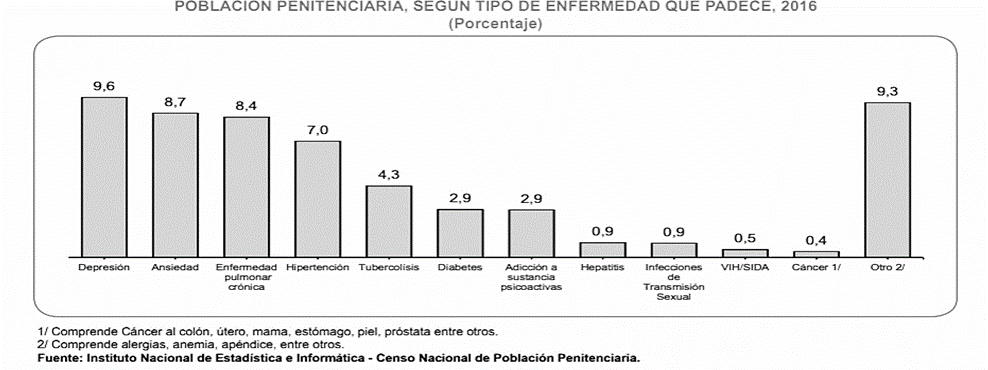

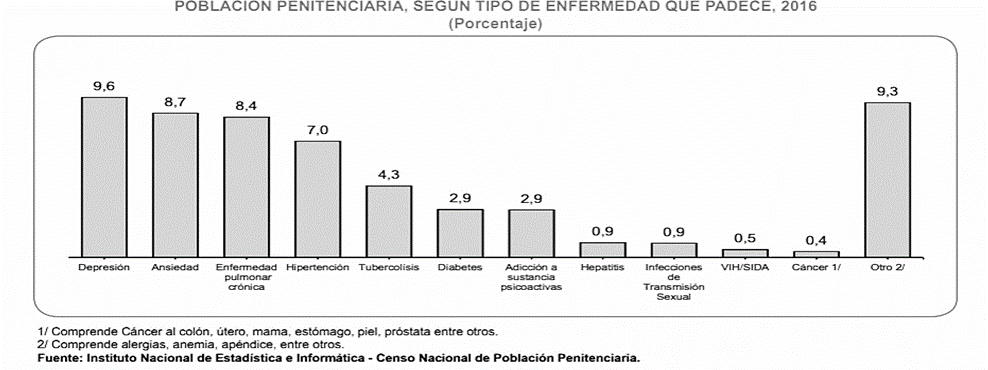

En cuanto a la salud de las personas privadas de libertad, el censo evidenció que una parte significativa de la población penitenciaria padece enfermedades que afectan tanto su bienestar físico como emocional. Entre las más frecuentes se encuentran la depresión (9, 6%) y la ansiedad (8.7%), además de enfermedades crónicas como asma, bronquitis, hipertensión y diabetes. Asimismo, las condiciones de encierro favorecen la propagación de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

En cuanto al acceso a la educación de las personas privadas de libertad, la oferta institucional incluye programas de alfabetización, educación básica alternativa, educación técnica productiva y estudios superiores a distancia). Sin embargo, solo el 25,7% de la población total penitenciaria participaba en algún programa educativo (INEI, 2016). Resultado que llama la atención y que tendría una posible explicación en la respuesta dada por las personas privadas de libertad al señalar que no participan en estas actividades educativas por las siguientes razones: i) prefieren trabajar, ii) no hay vacantes disponibles y iii) porque no les interesan los programas educativos que se ofrecen (INEI: 2016-74). Están respuestas evidencian que, antes que acceder a una educación formal, muchas personas privadas de libertad priorizan la generación de ingresos para cubrir sus necesidades económicas, a través de actividades laborales, sean estas actividades formales o informales.

En lo referente a los talleres o actividades de capacitación laboral que reciben las personas privadas de libertad, el 53,8% manifiesto que participa en estas actividades con la finalidad de aprender un oficio, el 37,1% para obtener beneficios que permitan su liberación y el 8% para ocupar su tiempo libre. Además, el 96,4% expresó tener la expectativa de conseguir un trabajo u generar ingresos económicos a partir de dicha participación, mientras que un 3.6% manifestó que no creer que estos le sirvan.

Sobre las actividades que se realizan en los centros penitenciarios, las personas privadas de libertad señalaron que principalmente realizan labores de limpieza o mantenimiento de la institución, seguido de actividades deportivas y, en tercer lugar, actividades laborales reconocidas por el INPE. Las escasas opciones que tienen las personas privadas de libertad para decidir en que emplear su tiempo dentro de los centros penitenciarios evidencia las pocas oportunidades que tienen para desarrollar todas sus dimensiones, según las capacidades mínimas propuestas por Nussbaum (2007) que todas las personas deberían desarrollar, como las relacionadas con salvaguardar la integridad corporal, la imaginación, el pensamiento crítico, la afiliación, entre otros.

Con relación al régimen cerrado en el que viven las personas privadas de su libertad, este régimen establece una serie de medidas y restricciones. Una muestra de ello es el régimen cerrado especial que se aplica en el centro penitenciario de Piedras Gordas (Comisión Episcopal de Acción Social:2005), donde se impone un control casi absoluto sobre la vida de los internos con horarios estrictos para alimentarse, asearse, realizar actividades deportivas o de recreación, recibir visitas familiares, estudiar o trabajar, tener visitas íntimas de sus parejas, entre otros. Este régimen, uno de los más severos del país, evidencia una estructura institucional orientada al control, que reduce al mínimo la libertad y autonomía de las personas privadas de libertad para decidir sobre sus vidas.

En ese contexto, resulta difícil sostener que los internos puedan ejercer su autonomía o proyectar una vida que consideren valiosa, al carecer de oportunidades y de posibilidades de crecimiento. Al contrario, el régimen penitenciario, lejos de fomentar capacidades en las personas privadas de libertad, refuerza su dependencia, limita sus decisiones cotidianas y profundiza en su exclusión social. Ello es así, ya que la estructura de poder y control en los centros penitenciarios no solo limitan la libertad personal de las personas privadas de libertad sino también su libertad individual, es decir su capacidad de decidir sobre aspectos cotidianos de sus vidas.

Habiendo realizado un panorama general de las características de las personas privadas de su libertad, de las condiciones en las que viven en las cárceles peruanas y de sus posibilidades de crecimiento o desarrollo de acuerdo al enfoque de capacidades, a continuación, se analizaran con mayor detalle la relación entre el enfoque de capacidades y el desarrollo humano de las personas privadas de libertad.

4. Enfoque de capacidades y posibilidades de desarrollo humano en las cárceles

Amartya Sen, filósofo y economista, representante del enfoque de desarrollo humano, plantea que existen múltiples maneras de aproximarse y entender la libertad (2001:56). De ahí que sea necesario definir qué se entiende por libertad desde el enfoque de capacidades, cuestión de gran relevancia en el caso de las personas privadas de libertad, ya que la privación a la que estarían expuestos no solo afectaría su libertad de tránsito o libertad personal, sino también otras dimensiones de la libertad en el ser humano.

Para Sen existe una estrecha relación entre la libertad y la capacidad, puesto que la capacidad hace referencia al “grado de libertad que la gente tiene para perseguir actividades o funcionamientos valiosos” (1989:70). Entonces, bajo esta propuesta una persona tendría mayor capacidad mientras más posibilidades o grados de libertad pueda experimentar. A su vez, la libertad también puede ser entendida como un medio y como un fin en sí mismo (Garrido 2008: 65), un medio a través del cual las personas pueden decidir sobre el destino de sus vidas, es decir, sobre su propia existencia, y un fin en tanto permite el florecimiento humano, ya que la libertad en estos términos posibilita a los seres humanos experimentar todas las potencialidades que puede alcanzar en su proceso individual para ser y hacer, según lo que considere valioso para su vida.

Según Deneulin y Clausen (2018), el enfoque de capacidades no busca proponer una teoría normativa alternativa, sino un enfoque que permita evaluar las condiciones reales de vida de las personas. Así, para este enfoque resulta esencial comprender quiénes son, qué hacen, qué decisiones toman y cómo experimentan sus condiciones materiales y emocionales las personas. Es decir, conocer sus motivaciones, decisiones, sufrimientos y el impacto que esas condiciones tienen en su calidad de vida. Aplicado al contexto penitenciario, implica observar con detenimiento cómo las restricciones estructurales impiden a las personas privadas de libertad ejercer su autonomía y desplegar sus capacidades.

Para Nussbaum (2007), el enfoque de capacidades plantea que todo ser humano debe garantizar el acceso a diez capacidades básicas: 1) la vida, 2) la salud física, 3) la integridad física, 4) los sentidos, la imaginación y el pensamiento, 5) las emociones, 6) la razón práctica, 7) la afiliación, 8) relaciones equitativas con otras especies, 9) el juego y 10) el control sobre el propio entorno. Estas capacidades constituyen los umbrales mínimos para que toda persona viva una existencia digna. A su vez, el enfoque de capacidad presupone conocer, de forma real, la experiencia de vida de las personas, para que a partir de ese conocimiento se pueden proponer cambios eficaces en su calidad de vida.

Por ello, en la primera parte de este trabajo se ha recurrido a información estadística y encuestas realizadas a la población penitenciaria del Perú, como una forma de aproximarnos a esta población, para conocer sus características personas, socioeconómicas y las condiciones de encierro en la que se encuentran, ya que solo así, cómo plantea el enfoque de capacidades, se puede realizar una evaluación de las posibilidades y oportunidades reales que tienen para ejercer su agencia, autonomía y construir el destino de sus vidas. Información que a permitido identificar los múltiples obstáculos que dificultan el desarrollo de sus capacidades, lo que pone en cuestión la eficacia y los beneficios del sistema penitenciario actual.

En relación con lo anterior, para el caso de las personas privadas de su libertad resulta importante conocer ¿cómo contribuye el derecho penal y penitenciario a la expansión del desarrollo humano de las personas privadas de libertad? ¿De qué manera los programas institucionales fomentan o limitan a la ampliación de oportunidades u opciones de vida para las personas privadas de libertad? Si bien las respuestas a estas preguntas requerirán de un estudio mayor, una primera respuesta preliminar es que tanto el sistema penal, como el sistema penitenciario, ambos instrumentos que regulan los ámbitos de la vida de las personas en las cárceles, carecen de un enfoque de capacidades. Ausencia que configura una injusticia, al impedir que las personas privadas de libertad puedan ser agentes de su propio destino, a pesar del encierro. Como lo indica Conill-Sancho (2015:88), el enfoque de capacidades “introduce otro enfoque de justicia, cuya base informativa son las libertades individuales (…)”.

En efecto, las condiciones actuales de reclusión no garantizan un mínimo de oportunidades reales para que las personas privadas de libertad puedan elegir una vida digna, ya que su autonomía y capacidad de decisión están bastante limitadas, al no disponer de verdaderas oportunidades para elegir alternativas que les permitan construir una vida digna, donde por lo menos se satisfaga las diez capacidades propuestas por Nussbaum para medir el desarrollo humano de una persona. Las limitaciones al desarrollo de dichas capacidades configuran un contexto en el que las personas no pueden ser agentes de sus propias vidas, lo que es contrario al enfoque de capacidades, que considera a la agencia como la capacidad de los seres humanos para poder influir en su propio destino (Sen 2000: 35).

A nivel de derechos humanos, desde una propuesta ontológica, se plantea que todos los seres humanos tendrían derechos humanos y libertades de manera inherente por el solo hecho de pertenecer al género humano, es decir, se reconoce en los seres humanos poseen un valor intrínseco por su sola existencia. Así, estos derechos se vinculan con aspectos necesarios o imprescindibles para la existencia de las personas como son la vida, la integridad, la salud, la educación, el libre desarrollo, la dignidad, entre otros. De ahí que estos derechos posean una protección especial por el Derecho, de ahí que a nivel jurídico no se permite que estos derechos sean limitados o suspendidos al punto de anularlos, como ocurre en algunas cárceles con las personas privadas de libertad Naciones Unidas 2004: 4).

Bajo esa perspectiva, las capacidades mínimas planteadas desde el enfoque de capacidades encontrarían una equivalencia en los derechos humanos, ya que ambos enfoques plantean el objetivo de garantizar espacios de libertad y condiciones básicas que permitan a las personas desarrollar una vida plena y digna. En esa línea, Amartya Sen sostiene que “el papel constitutivo de la libertad está relacionado con la importancia de las libertades fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana” (2000:55), de ahí que el ejercicio de la libertad, en los términos del desarrollo humano, precise de condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

En el caso de las personas privadas de su libertad, se evidencia que estas personas no disponen de muchos medios para desarrollar sus potencialidades y llevar una vida que consideren valiosa, conforme a sus creencias, aspiraciones e intereses. Situación que, desde el enfoque de capacidades, estas personas se encuentran en una situación de pobreza y subdesarrollo, ya que implica la imposibilidad de desplegar las libertades necesarias para ser y hacer aquello que se tiene razón para valorar. Considerando que el Subdesarrollo puede entenderse como “[…] una situación en la que las personas tienen pocas opciones valiosas en su vida. Sea ello por hay pocas alternativas de vida en el lugar en que viven, sea porque en razón de edad, salud, etc.” (Iguíñiz 2009:17). Así, para Iguíñiz, “la pobreza se entiende como restricción a la libertad de elegir el tipo de vida que corresponde mejor con lo que las personas consideran valioso y tienen razones para valorar” (2009:17).

En ese sentido, otro aporte importante desde el desarrollo humano es visibilizar que las personas privadas de libertad, al carecer de oportunidades para desarrollar sus potencialidades, también se encontrarían en una situación de pobreza y subdesarrollo. Considerando que bajo la propuesta de desarrollo humano una persona es pobre cuando carece de posibilidades para ser y hacer, situación que estarían experimentando las personas en las cárceles peruanas debido a las condiciones de encierro en las que se encuentran, donde no solo se limita la libertad de tránsito, sino que se impide el ejercicio pleno de otras dimensiones de la libertad y de derechos básicos, como son el acceder a oportunidades de educación, recreación o trabajo.

4. Desafíos que enfrentan las personas privadas de su libertad para su desarrollo humano

En el caso particular de las personas privadas de su libertad en el Perú, a partir de este breve trabajo se ha podido identificar una marcada ausencia de información y estudio sobre algunas de las dimensiones que Oxford Poverty and Human Development Iniative (OPHI) señala como las dimensiones ausentes (missing dimensions), las cuales hacen referencia a las dimensiones de la vida que serían necesarias potencializar para lograr un desarrollo humano mínimo y que no suelen considerarse en las evaluaciones para medir el bienestar o desarrollo humanos de las personas (OPHI:2018).

La importancia de identificar y visibilizar estas dimensiones radica, por un lado, en la necesidad de trazar líneas de investigación futuras que profundicen en estos aspectos y, por otro lado, en promover la formulación de políticas públicas que las incorporen de forma efectiva, con el fin de fomentar un desarrollo humano más integral entre la población penitenciaria. A continuación, se detallan se detallan brevemente estas dimensiones ausentes que requieren una mayor atención:

Trabajo y medios de subsistencia. – Si bien los informes estadísticos e institucionales hacen referencia a la existencia de programas de capacitación laboral y trabajo formal dentro de los penales, es importante señalar que un porcentaje de la población penitenciaria realiza otras actividades informales o incluso ilegal para obtener ingresos. Estas actividades, al encontrarse fuera del marco formal, no son registradas ni visibilizadas en los informes oficiales. Uno ejemplo de este tipo de actividades es la prostitución[1], actividad que no es visibilizada por los informes. En el Centro penitenciario de Lurigancho se descubrió en el 2012 una red de prostitución masculina dirigida por los mismos internos

Empoderamiento. – El régimen penitenciario en el que viven las personas privadas de libertad evidencia una notable carencia de espacios en los que puedan ejercer autonomía y tomar decisiones sobre aspectos importantes de su vida. En ese contexto, promover el empoderamiento implica identificar con claridad cuáles son las oportunidades reales que estas personas tienen para ejercer su agencia, aún dentro de las restricciones del encierro. Esto representa un reto tanto para las políticas públicas como para el diseño de intervenciones penitenciarias con enfoque de capacidades.

Seguridad frente a la violencia. – Esta dimensión es especialmente crítica en el contexto peruano, donde se reportan altos niveles de violencia estructural y cotidiana, situación que no es ajena a la vida en los centros penitenciarios. Casos como el pago de cupos para evitar agresiones, las amenazas constantes de motines o los enfrentamientos entre grupos dentro del penal evidencian la inseguridad generalizada en la que se encuentran los internos (Pérez, 1994:62-77). Ello revela la necesidad urgente de mayor conocimiento, monitoreo y acción respecto de las condiciones de violencia que vulneran directamente la integridad física y psicológica de los internos, limitando sus posibilidades de desarrollo y vida digna.

Libertad frente a la vergüenza, la humillación y el aislamiento. – Contar con mayor conocimiento e información sobre este ámbito es crucial para el caso de las personas privadas de libertad, ya que las situaciones de discriminación, humillación y el estigma social que pesa sobre estas personas muy probablemente tengan un efecto en las posibilidades de desarrollo que tienen dentro de las cárceles y al salir de ellas. Asimismo, resulta necesario conocer el impacto y el dolor que pueden experimentar a partir de la lejanía de sus seres queridos debido a su situación de encierro. Sobre esto último, llama la atención que, en el Perú, debido a la sobrepoblación, las personas recluidas sean designadas a cualquier establecimiento penitenciario, sin tenerse en cuenta la distancia geográfica de sus lugares de origen, imposibilitando en muchos casos que tengan contacto con sus familiares.

Bienestar psicológico. – Aunque existen informes psicológicos en el sistema penitenciario, estas tienden a enfocarse en aspectos patológicos o en el grado de interiorización de normas sociales de los internos, pero no abordan el bienestar emocional y psíquico integral de estas personas. Entonces, existe una carencia de investigaciones encaminadas a conocer qué es aquello que las personas privadas de libertad consideran como su felicidad, qué les genera satisfacción en las diferentes áreas de su vida y sobre todo indagar más sobre las situaciones o áreas en la experimentan un mayor ejercicio de su autonomía.

Como puede observarse, es urgente promover investigaciones que profundicen en estas dimensiones desde un enfoque multidisciplinario: psicológico, sociológico, jurídico, y económico, con el fin de comprender a cabalidad los impactos del encierro en la vida de las personas privadas de libertad. Esta necesidad confirma lo planteado por el profesor Iguíñiz, quien afirma que “para reducir el sufrimiento de las personas en su lucha por salir de la pobreza es necesario enfocar los problemas de manera multidimensional e interdisciplinaria” (2009.13).

El enfoque de capacidades, entendida como una propuesta de justicia, exige una visión holística y un diálogo constante entre distintas disciplinas para comprender y atender mejor las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas privadas de su libertad. Así, por ejemplo, desde la criminología[2] existen propuestas para que las sanciones o penas impuestas a las personas que cometen delitos se determinen en proporción directa al grado de afectación en el estándar o calidad de vida de las personas condenadas (Von Hirsch 1998: 60-67).

La propuesta es mucho más compleja, no obstante, es interesante que el autor haya tomado como referencia el trabajo de Sen sobre lo que se debe considerar como calidad de vida basado en el enfoque de capacidades.

Esta propuesta implica considerar y valorar los impactos del encierro en todas las dimensiones del ser humano, de tal manera que se consideren las dimensiones, incluso menos estudiadas, como la vergüenza, la filiación, la humillación, la soledad, entre otras, las cuales actualmente no son valoradas al momento de interponer una condena. De este modo se busca una proporcionalidad real entre medida punitiva y el daño causado por el delito, valorando integralmente las dimensiones de la condición humana.

5. Conclusiones

- El perfil socioeconómico de las personas privadas de libertad refleja que la mayoría de estas personas poseen carencias económicas y un bajo nivel educativo, lo que evidenciaría una correlación entre la injusticia social y la comisión de delitos. Además, se observa que las condiciones de encierro en las que viven las personas privadas de su libertad tienen un efecto perjudicial en su salud física y emocional, limitando su desenvolvimiento y autonomía.

- El régimen penitenciario al que son sometidos personas privadas de libertad no estimula el ejercicio de la autonomía de las personas, por el contrario, está construido bajo la lógica de restricción de libertades. En esa línea, bajo el enfoque de capacidades, se observa que las personas privadas de libertad se encuentren en situación de pobreza al no contar con muchas opciones u oportunidades de estudio, trabajo y recreación que les permitan desarrollar sus potencialidades.

- La información estadística y normativa realizada revela que el interés del estado se ha centrado en monitorear las condiciones materiales del encierro y en evaluar los avances de los programas de resocialización, sin adoptar un enfoque integral de capacidades que permitan identificar otros impactos del régimen de encierro en estas personas.

- Considerando las dimensiones ausentes planteadas desde el enfoque de capacidades, se evidencia que no se investiga los daños que el encierro ocasiona en las dimensiones vinculadas con los sentimientos o las emociones, con la soledad frente al aislamiento, la vergüenza, la humillación, entre otros. Aspectos que son importantes para determinar el nivel de desarrollo humano de las personas.

- La complejidad de la situación de las personas privadas de libertad exige una aproximación interdisciplinaria que permite identificar las múltiples formas de restricción de la libertad particularmente en dimensiones como la autonomía, la afiliación, las relaciones sociales y el control del entorno.

- Este trabajo representa un esfuerzo por articular conceptos fundamentales como libertad, pobreza, derechos humanos, poder y justicia tomando como eje teórico y ético el enfoque de capacidades. Sin embargo, estos conceptos deben ser resignificados y explorados en profundidad desde la experiencia específica de las personas privadas de libertad, para quienes cada uno de ellos adquiere un valor singular dada la multiplicidad de injusticias que experimentan.

6. Referencias bibliográficas

- Comisión Episcopal de Acción Social del Perú (2005). Informe sobre la situación penitenciaria.

- Consulta en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasportales/op_20080612_18.pdf

- Conill-Sancho, Jesus M. (2015). Libertad, justicia y racionalidad: los conceptos éticos básicos del enfoque de las capacidades. En Filosofia Unisinos, Nro 16 (1).

- Deneulin, S. & Clausen, J. (2018). ‘Collective Choice and Social Welfare by Amartya Sen: a review essay about development in Peru’. OPHI Working Paper 113, University of Oxford.

- Consulta en: http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHIWP113_3.pdf

- Gargarella, Roberto (2011). Derecho y el castigo: de la injusticia penal a la justicia social. En Derechos y Libertades. Número 25, Época II, junio, pp. 37-54. Consulta en: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17097/DyL-2011-25-gargarella.pdf?sequence=5

- Garrido, Pablo (2008). Raíces intelectuales de Amartya Sen. Aristóteles, Adam Smith y Karl Marx. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 61-69.

- Iguíñiz, Javier (2009). Desarrollo como libertad: Invitación a la interdisciplinariedad. En Desarrollo Humano y libertades: una aproximación interdisciplinaria. Patricia Ruiz-Bravo, Pepi Patrón y Pablo Quintanilla (Compiladores). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 13.

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016). Primer Censo Nacional Penitenciario. Lima, 2016. Consulta en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1364/libro.pdf

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú (2016) ¿Cómo está el sistema penitenciario en el Perú? Observatorio Nacional de Política Criminal. Lima. Consulta en: https://indaga.minjus.gob.pe/sites/default/files/publicaciones01_CONTENIDO_0.pdf

- Nussbaum, Martha (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. (1a ed.) Barcelona: Paidós.

- Nussbaum, Martha (2007). Las fronteras de la justicia. Barcelona: Paidós.

- Organización de las Naciones Unidas (2004). Los Derechos Humanos y las prisiones. Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones. Nueva York y Ginebra, p. 4. Consulta en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11sp.pdf

- Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (2018). Consulta en: https://www.mppn.org/wp-content/uploads/2018/06/Dimension_June2018_Web.pdf

- Pérez, José. Faites y atorrantes (1994). Una etnografía del penal de Lurigancho, Centro de Investigaciones Teológicas, Lima, pp. 62 – 77.

- Redacción Perú21. (21 de agosto de 2019). Prostitución masculina tras las rejas del penal de Lurigancho. Perú21. Recuperado de https://peru21.pe/lima/prostitucion-masculina-rejas-penal-lurigancho-29120

- Sen, Amartya (2001). Symposium on Amartya Sen Philosophy: 4 Reply. Economics and Philosophy 17, pp. 51-66.

- Von, Andrew (1998). Censure and Sanctions. Traducción de Elena Larrauri del original de 1993, Madrid, Trotta, p. 181.

- Zaffaroni, Eugenio (2011). La Cuestión Criminal. Publicado el jueves 14 de julio de 2011. Consulta en: https://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/zaffaroni_cuestion_criminal/1-8.la_cuestion_criminal.pdf

Anexo 1: Delitos cometidos por internos(as) a nivel nacional

Anexo 2: Evolución de la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios en el Perú

Fuente: INPE. 2015.

Anexo 3: Régimen cerrado especial en el Establecimiento Penitenciario de Piedras Gordas

| Etapa A | Etapa B | Etapa C | |

| Características generales | Los de difícil readaptación, están sujetos a estricta disciplina y vigilancia | Vigilancia y disciplina haciéndola compatible con la promoción del vínculo familiar | Mayor confianza al interno y se otorga mayores espacios para relacionarse con el exterior |

| Patio | Dos horas diarias | Cuatro horas diarias | Cuatro horas diarias |

| Visita | Dos visitas semanales un máximo de tres familiares (4° consanguinidad y 2° de afinidad). Duración 2 horas a través de locutorios. | Dos visitas semanales un máximo de cuatro familiares (4° consanguinidad y 2° de afinidad). Duración 4 horas a través de locutorios. | Dos visitas semanales un máximo de cuatro familiares (4° consanguinidad y 2° de afinidad). Duración 6 horas a través de locutorios. |

| Visita de menores de edad | Será cada 15 días acompañados de padre, madre o tutor o persona adulta debidamente identificada | ||

| Trabajo y educación | Obligados a trabajar o estudiar 4 horas diarias como mínimo | ||

| Apertura y cierre de celdas | Se abren a las 08.30 y se cierran a las 20.00 horas | Se abren a las 08.30 y se cierran a las 21.00 horas | |

| Visita íntima | Cada 30 días, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma vigente | Cada 15 días, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma vigente | |

| Estímulos | Si tiene buen comportamiento podrá acceder a la visita especial directa de una hora hasta por tres familiares el día de su onomástico, navidad, días de la madre o del padre. | ||

Fuente: Comisión Episcopal de Acción Social. 2005.