(…) Reivindicar la construcción de una nueva biopolítica que abrace y proteja la vida en todas sus formas, en oposición a la necropolítica construida por los poderes represivos. Monserrat Sagot (2022)

Autora

Carla Daniela Rosales (Argentina) es Doctora en Estudios Sociales Agrarios por la Universidad Nacional de Córdoba (2018) y cuenta con más de quince años de trabajo con juventudes rurales e indígenas. Ha recibido múltiples becas y reconocimientos, entre ellos la beca doctoral (CONICET, 2010), posdoctoral (CLACSO, 2020), de movilidad internacional (AUGM, 2019), así como distinciones como el premio “Corazón de algarrobo” (2024) y el reconocimiento del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa (2024).

Es autora de Territorios juveniles rurales, resistencias y re-existencias (2021) y Memorias de lucha y resistencia por el territorio ancestral en clave generacional: Las voces huarpes (2024), además de diversos artículos y capítulos recientes sobre despojo de tierras, saberes ancestrales, politización juvenil y narrativas autobiográficas huarpes.

ORCID: 0000-0001-5252-3725

carladanielarosales@gmail.com

Resumen

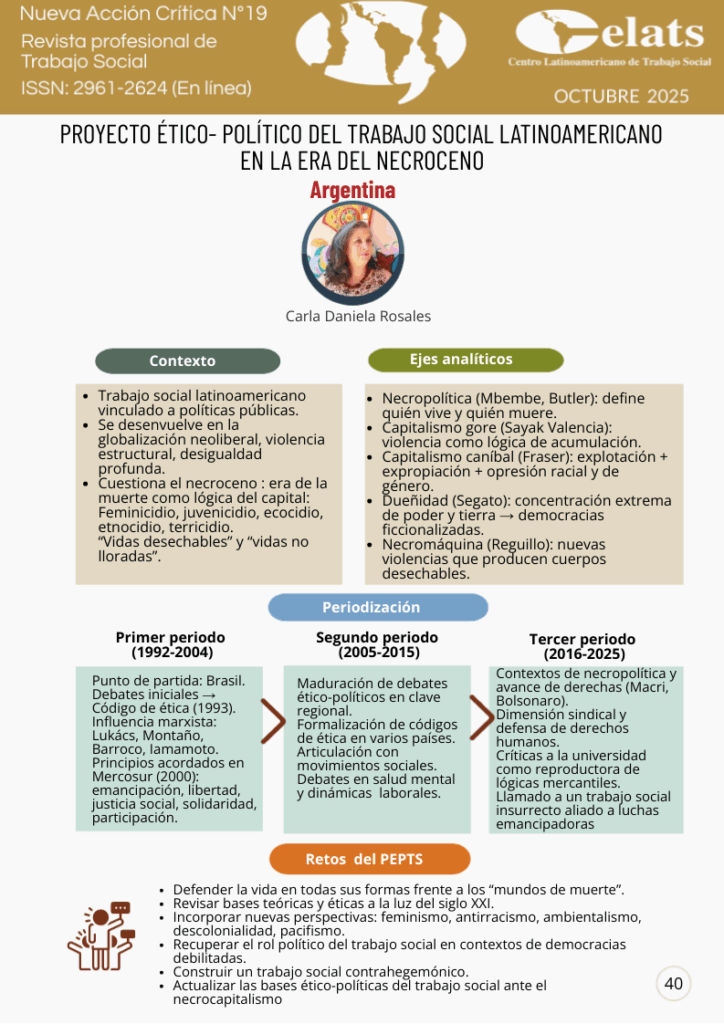

En el presente trabajo, se busca realizar un estudio exploratorio desde una mirada diacrónica a respecto de las producciones académicas relacionadas con el Proyecto ético político del trabajo social (PEPTS) desde la década de los 90 hasta la actualidad. Se ha tomado como referencia libros, artículos y documentos que durante esos años alojaron debates en torno al mencionado proyecto dentro del colectivo profesional. Se puede advertir que dichos debates que expresan un mayor dinamismo en contextos sociales y políticos de avance Neoliberal o de retrocesos democráticos. Esta exploración se presenta en la identificación de tres momentos: 1er periodo (1992-2004) ‘Debates iniciales del PEPTS’, punto de partida: Brasil; 2do periodo (2005-2015) ‘Debates y acuerdos sobre principios éticos políticos en clave regional’ y finalmente, 3er periodo (2016-2025) ‘Persistencia y renovación del debate en torno al PEPTS en el Necroceno’.

Se busca reflexionar acerca de que el actual PEPTS transcurre en la era del Necroceno y que los análisis que sustentaron los debates del colectivo profesional a comienzo del siglo XXI se han visto reconfigurados por los ‘mundos de muerte’ que el sistema de acumulación capitalista ha impuesto y consolidado en nuestra región. ¿Será posible construir un proyecto profesional cuyas dimensiones éticas- políticas sean capaz de defender la vida bajo todas sus formas?

Palabras claves: Trabajo social, servicio social, seguridad social, bienestar social, proyecto ético político, necroceno, valores morales.

Introducción

El trabajo social ha venido consolidándose como una profesión con fuerte arraigo en el ámbito estatal, más precisamente en el campo de las políticas públicas. Podemos pensar que el proyecto ético político desde sus primeras expresiones a comienzo de siglo XXI, habría profundizado su condición paradojal, pues el escenario social y político de Latinoamericano se ha reconfigurado fuertemente, alejando cada vez más el horizonte de los valores de libertad, justicia social, igualdad, solidaridad y participación. Nuestra región ha devenido en una de las más excluyentes y violentas, resultado de regímenes desiguales de vida y muerte producidos por las técnicas de la globalización neoliberal y sus cálculos morales acerca del valor diferenciado de los cuerpos (Sagot, 2022). La autora dirá que el género, la raza, la clase social, el estatus migratorio, la sexualidad, la edad producen cuerpos cuyas vidas se encuentran en riesgo en los contextos de desigualdad. Allí, las formas extremas de violencia son parte sustantiva de la lógica de control social de mujeres, de personas racializadas, pobres, disidencias sexo genéricas y otras poblaciones históricamente vulneradas. Siguiendo esta idea, la socióloga hondureña afirma que hay poblaciones enteras marcadas para la muerte, que habitan en zonas de abandono, zonas salvajes, donde no opera el contrato social.

En estos espacios-tiempos de abandono, la distinción entre escenarios de guerra y escenarios de paz se disuelve. Cruzado el umbral del siglo XXI, donde se condensan fuertemente los debates éticos-políticos del trabajo social, el fenómeno de la desigualdad, la violencia y la precariedad de la vida se han masificado y profundizado en Latinoamérica. De allí que se hable de la era del necroceno para caracterizar este momento; denominación que ha sido acuñada Justin Mc. Brien quien llama así a este momento de la acumulación capitalista neoliberal y de la marketización de la sociedad. Mc. Brien propone reconocer a esa era como la “nueva muerte”: como un momento bioecológico fundamental del “capitaloceno”. El Necroceno replantea la historia de la expansión del capitalismo a través del proceso de devenir y de extinción. Señala a la acumulación de capital como la potencialidad de acumulación y de extinción, una potencialidad cada vez más activa en las últimas décadas. Este devenir y extinción no es simplemente el proceso biológico de extinción de especies, sino también la extinción de culturas y lenguas, ya sea por la fuerza o por asimilación. Es el exterminio de pueblos, ya sea por trabajo o por asesinato deliberado; es la extinción de la Tierra por el agotamiento de los combustibles fósiles, los minerales de tierras raras e incluso el elemento químico helio; es la acidificación y eutrofización de los océanos, la deforestación y la desertificación, el derretimiento de las capas de hielo y el aumento del nivel del mar; la gran isla de basura del Pacífico y el enterramiento de residuos nucleares; McDonald’s y Monsanto. Mc. Brien es contundente en afirmar que el capitalismo es la transmutación recíproca de la vida en muerte y de la muerte en capital.

Volviendo a los debates del colectivo profesional a comienzos de este siglo, y tomando como referencia al código de ética profesional de la provincia de Mendoza (2001) que menciona en su introducción, la existencia de vasos comunicativos entre el mismo código y su inscripción en un proyecto ético político compartido por el colectivo profesional “que permita otorgar un nuevo sentido y direccionalidad a nuestra inserción profesional” (CPT S, 2011, p.2). Esta enunciación da pistas de que se buscó dejar sentado y formalizado ese consenso dentro del colectivo profesional. Dicho esto, Yolanda Guerra (2013) se refiere a los proyectos éticos políticos como las finalidades profesionales que están inscriptas en un cuadro valorativo y solamente pueden ser pensadas en el interior de este cuadro, entendido como el acervo cultural del cual el profesional dispone y que orienta las elecciones teórico-metodológicas y ético-políticas, que, a su vez, implican proyectar no solamente los medios/instrumentos de realización, sino también las consecuencias.

Cruzando el umbral de siglo XXI, pese a las conquistas y acuerdos logrados por el colectivo profesional y en la paradoja de innumerables avances legales de grupos vulnerados históricamente (mujeres, pueblos originarios, disidencias sexuales, medio ambiente, animales, entre otros) este siglo se expresa bajo el signo de la destrucción, el despojo y atropello al punto tal que Monserrat Sagot (2025) también lo llamará “era del Necroceno” a la característica que asume el proceso de acumulación capitalista en la actualidad. Se la entenderá como una era dominada por el necropoder, a los que ella llama “mundos de muerte” que define que bastas poblaciones vivan por debajo de su condición humana, ‘vidas no vivibles’, ‘vidas desechables’ en palabras de Judith Butler. La necropolítica podría definirse como una suerte de “contrabiopoder ligado, sin duda, al concepto de necrocapitalismo” tal y como lo entiende Sayak Valencia (2016) en su ensayo Capitalismo gore, es decir, al capitalismo contemporáneo, que organiza sus formas de acumulación de capital como un fin absoluto que prevalece por encima de cualquier otra lógica o metanarrativa. La necropolítica reproduce las condiciones desiguales que definen las posibilidades de vivir o morir, así como los repertorios de identidad que potencian dichas posibilidades, como ocurre en el etnocidio, el feminicidio y el juvenicidio. Se recupera este concepto ‘nudas vidas’ o ‘vida sacrificable’, planteado por el autor Giorgio Agamben (2010): es la combinación de precariedad y ausencia de justicia lo que produce lo que el autor define como hommo sacer, concepto que refiere a nudas vidas, vidas proscritas, prescindibles, sacrificables. Por su parte, Judith Butler (2020) plantea que el violento discurso de la autodefensa justifica desigualmente el decreto de muerte de algunas poblaciones, debido a que sus vidas no son valoradas y, en caso de desaparecer, no serán lloradas ni reclamadas. De allí que ella plantee que existan vidas duelables, valiosas, preservadas desde el poder y otras no duelables, prescindibles, sin valor. De esta manera, se puede afirmar que la era del Necroceno, redundan formas de muerte: feminicidio (Segato,2016), juvenicidio (Valenzuela,2018, Reguillo Cruz, 2017) ecocidio, etnocidio, terricidio (Millán,2024), crudas palabras que han venido a renovar y actualizar el necro-glosario de las Ciencias Sociales.

Estos mundos de muerte que repelen la presencia estatal, el tejido social y comunitario, las éticas y políticas de los cuidados, las construcciones comunales y el poder hacer vidas más vivibles (Butler,2021). En estos escenarios profundamente contrastantes actúa, interviene y resiste el proyecto ético político del trabajo social (PEPTS). Dicho esto, surge el interrogante de cómo defender los principios fundamentales que guían la profesión avanzando hacia nuevos y complejos horizontes, ¿Es posible un trabajo social insurrecto y desobediente a la necro máquina (Reguillo, 2023)? ¿El colectivo profesional podrá comprometerse con la protección de la vida en todas sus formas? El cercenamiento de las bases democráticas de nuestra sociedad, junto a la descredito de los derechos humanos como marco de exigibilidad requiere revisar las características que delimitan nuevos sujetos sociales que escapan a tradicionales análisis marxistas o bien de tradiciones filosóficas, que hoy invisibilizan a las mujeres-disidencias, a la destrucción de la naturaleza y que requieren otras formas de comprensión del bienestar social, como lo son el “buen vivir” o el posdesarrollo, por mencionar algunos.

Se plantea aquí la posibilidad de poder revisar las bases de las configuraciones teóricas que alimentaron y dieron forma a tan necesario proyecto, pero que justamente requiere sumar reivindicaciones profundas que sostienen la gramática de la desigualdad y la violencia en nuestra sociedad. ¿Qué debates requieren ponerse en el centro del PEPTS a la luz de los cambios del siglo XXI? cuando un sistema de acumulación ya superó la explotación y avanza desechando y expropiando la vida: especies, culturas, territorios, bienes comunes naturales etc. ¿Qué valores éticos políticos se requieren en el trabajo social, cuándo el estado de intemperie y violencia de nuestras sociedades latinoamericanas aplica necropolíticas dejando morir vastas poblaciones vulneradas? Surge la interrogante acerca de si pudiera emerger un colectivo profesional del siglo XXI que se oponga a los mundos de muerte. En suma, un PETP que devenga altermundista, anticapitalista, ambientalista, feminista, anti patriarcal, antiracista, descolonizado, antimilitarista, pacifista.

Se propone poder revisitar la dimensión ético político de las prácticas profesionales de trabajo social a la sombra de las desintegraciones que la estatalidad (y emergencia de otros poderes paraestatales) adquiere en este nuevo embate neoliberal, a más de veinte años de su enunciación en Uruguay en el año 2000. Se advierte que Amefricaladina[1] o también Abya Ayala, es tristemente el continente más desigual y violento, y que ha manifestado en estas últimas décadas el sucesivo riesgo de los sistemas democráticos de los estados de la región. El siglo XXI ha revelado las formas más crueles del ajuste estructural con su consecuente instauración de “regímenes de pobreza” en palabras de Loic Wacquant, quien ya en los 90’ advertía los graves peligros de reducir el estado de bienestar en países subdesarrollados donde la pobreza es mucho más profunda e intensa y donde además cada vez hay más pobres. Lúcidamente sentenciaba que reducir los pequeños estados de bienestar de nuestra región equivale a eliminarlos.

Ahora bien, nos preguntamos a cerca de la vigencia de los debates que construyeron el (PETPTS) que comenzó a modularse en Brasil a fines de los 90 y que cobró vitalidad y materialidad a comienzo del siglo XXI en nuestra región. Pasadas más de dos décadas de profundas transformaciones en el continente, cabe preguntar al colectivo profesional: ¿Cómo se actualizan sus bases éticas políticas a la luz de la consolidación y profundización neoliberal globalizada? ¿Qué luchas sociales requieren ser contempladas hoy por el colectivo profesional como camino a una sociedad emancipada e igualitaria? Cuyas respuestas se encuentran contenidas en las producciones y debates actuales del trabajo social, tanto en el ámbito académico como sindical.

Método

El presente trabajo se inscribe en la tradición metodológica cualitativa, a través del análisis de documentos, utilizando fuentes secundarias, a partir del rastreo de bibliografía especializada de producciones de trabajo social tanto en libros y revistas digitales como físicas que aborden el proyecto ético político de la profesión. Este estudio exploratorio se nutre de por un lado de los debates en materias de la carrera de trabajo social (Ética profesional y social y el 2do nivel de las prácticas) y por otro de un curso de actualización del Colegio Profesional de Trabajo Social de Mendoza sobre ética Profesional. Con esto se fundamenta su carácter de aproximación a la temática y un estado de la cuestión en la actualidad, más requiere continuar y dar profundidad al análisis.

Las búsquedas digitales se realizaron por medio de Google Académico, SciELo, Dialnet y Bing. Las palabras de búsqueda han sido: proyecto ético político en trabajo social- proyecto ético político y trabajo social. Las mismas palabras claves se utilizaron para rastrear los trabajos del Sistema de Información, Documentación de la UNCuyo (SID) como así también el acceso a archivos personales. Con respecto a la búsqueda de la categoría PEPTS se vinculan otros términos que no podrían ser considerados como sinónimos pues ‘aspectos éticos’ o ‘bien dimensión ético político del trabajo social’. Así es juntamente el término “proyecto” el que contiene un sentir y hacer profesional imbricado a las luchas sociales contemporáneas.

Con respecto a la dimensión espaciotemporal de este trabajo, cabe mencionar que las producciones que se incluyeron en el muestreo teórico son latinoamericanas que se publicaron entre los años 1992 y 2025. Periodo que coincide con el inicio de los debates en el colectivo profesional a cerca del PETPTS y las posteriores institucionalizaciones de los respectivos códigos de ética en la región. Con esto se plantea un estudio diacrónico de la realidad social al delimitar estas casi 3 décadas de producción latinoamericana en el campo del trabajo social.

Dicho esto, los textos hallados se clasificaron en función del periodo temporal en que fue publicado, tomando como principal referencia al año 2004 en que se presentan y aprueban los Principios éticos del trabajo social en el Mercosur. Dicho esto, las producciones se clasifican en los siguientes periodos temporales:

- Primer periodo: 1992-2004

- Segundo periodo: 2005-2015

- Tercer periodo 2016 a la actualidad.

A continuación, se presentan algunos conceptos que vienen a desplegar la noción de Proyecto ético político del trabajo social (PEPTS) sentando las bases de un consenso que generó años de debates al interior del colectivo profesional, pero sobre todo nuevas disputas de sentido dentro del campo de la producción académica en cuanto a la profesionalización, los compromisos éticos y las continuidades y rupturas respecto del movimiento Reconceptualizador.

Despliegue del Proyecto ético-político del trabajo social entre 1992 y 2025

A partir del análisis documental se identifica que el PEPTS viene a incorporarse explícitamente en la agenda suramericana a comienzo del siglo XXI, a partir de un consenso del colectivo profesionales respecto del inicio de diversos procesos de formalización y escritura de los códigos de ética en países del Mercosur, proceso que ya se había iniciado en la década de los 90’ principalmente en Brasil.

Ya han transcurrido más de 20 años de la declaración de principios y valores del trabajo social, pero vale la pena conocer que allí se inicia una valiosa e inédita reflexión sobre la ética profesional a la que se va a sumar también la reflexión política.

El contexto de ascenso neoliberal de la década de los 90´ dejó atrás el mundo bipolar con la caída del muro de Berlín, la mundialización o globalización capitalista y la nueva biblia llamada Consenso de Washington, a pocos años de las recuperaciones democráticas de nuestro continente activaron nuevos debates en el colectivo profesional. Algunos aspectos del movimiento reconceptualizador del trabajo social vinieron a iluminar ese momento y se recuperan renovados análisis marxistas sobre el trabajo, el capital, la cuestión social y también la ética en la profesión. No está demás recalcar que las acumulaciones de saberes y conocimientos generados desde el mencionado movimiento contribuyeron y enriquecieron los debates de finales de siglo XX.

Dicho esto, se ha construido y caracterizado tres periodos que dan cuenta del despliegue del PEPTS entre 1992 y 2025, tomando algunas tendencias se ha identificado un primer periodo que abarca desde el 1992 al 2004 y que se le ha llamado: Debates iniciales del PEPTS, punto de partida: Brasil. Luego un segundo periodo ubicado entre el 2005 y el 2015 denominado: Debates y acuerdos sobre principios éticos políticos en clave regional y finalmente un tercer periodo que se ha situado entre el 2016 y el 2025 identificado como: Persistencia y renovación del debate en torno al PEPTS en la era del Necroceno.

3.1 Primer periodo (1992-2004): Debates iniciales del PEPTS, punto de partida Brasil

A partir de los documentos se puede conocer que fue a fines de los 90 y principalmente en Brasil una retrospectiva de ese proceso vivido. Marilda Iamamoto (1996) habla de contexto posdictatorial de ese país recociendo que los años 80’ marcaron la ciudadanía político-académica de la mayoría intelectual y profesional del trabajo social. La autora señala una maduración, un nuevo perfil surgido en la transición democrática, que le habría permitido al servicio social capacitarse para enfrentar las nuevas condiciones emergentes como la libertad política junto a la mayoría brasilera (traducción propia). Iamamoto señala que esa maduración profesional fue propiciada por la inserción de los profesionales en las luchas más amplias por la conquista y profundización de la democratización de la vida de la vida social: del Estado y de la sociedad civil brasilera (…) Ese fue el proceso que generó una base socio política que posibilito la maduración cívico profesional en el Servicio Social y que se vio expresada en su proceso de renovación (Iamamoto 1996, 90 -91 traducción propia). Siguiendo con esta idea, la reformulación del Código de ética de 1993 expresará la mencionada renovación del servicio social en Brasil.

Sin ánimo de simplificar la complejidad de los debates de los años 80 y 90 en Brasil (que no serán objeto de este trabajo) que luego impactaron en los del resto de los países sur americanos, el libro “Servicio Social y ética: invitación a nueva praxis” de 1996 viene de reflejar de manera minuciosa las diferentes aristas de ese proceso. Es llamativo en este periodo como el predominio de la producción brasilera, que va a extenderse hasta avanzado el siglo el XXI. Se ha encontrado el libro de Paulo Netto llamado “Capitalismo monopolista y Servicio Social” (1992) quien desde el marxismo señalara a los proyectos decisivos del protagonista histórico social identificado como proletariado.

En este sentido, se destaca otro libro emblemático de este periodo, llamado “Ética y servicio social: fundamentos ontológicos” (2001) en cual Lucia Barroco, desde una perspectiva también teórica marxista, va a referirse a las dimensiones ético-políticas de los proyectos socio históricos de la profesión como valores políticos emancipadores (Barroco, 2001.p.188). En el 2002 y también en Brasil se publica el libro “Trabajo Social y mundialización. Etiquetar desechables o promover su inclusión” de Marilda Iamamoto, quien va a denunciar la complejidad de las transformaciones neoliberales en el tejido social advirtiendo el borde borroso de las intervenciones de los profesionales que pueden ser funcionales al nuevo orden mundial y reproducirlo en complicidad.

Se advierte que en las producciones de estos años se comienza a hablar de ‘proyecto socio- histórico’ y las ‘dimensiones ética- políticas’ de este y a mencionar también los valores emancipadores necesarios para la construcción de dicho proyecto. Carlos Montaño, en la Introducción del libro “Ética y Servicio Social: fundamentos ontológicos” de María Lucia Barroco (2004) señala como punto de inflexión dentro de este debate a la incorporación de la ontología del ser social de Lukács al debate ético del trabajo social. Montaño señala esta categoría marxista como generadora de un salto cualitativo sobre los preceptos tradicionales en torno a la reflexión sobre la ética dentro de la profesión. En ese contexto renovador, se acuerda entender a la ética profesional situada en una sociedad de clases, atravesada por relaciones de explotación y dominación, donde existen luchas por intereses y derechos entre clases y sectores sociales. Carlos Montaño, recupera el antecedente en la construcción de esta perspectiva a partir del código de ética brasilero (1993) que vendrá a aportar los acuerdos en las bases de un trabajo social crítico y sobretodo a contribuir a un proyecto ético político comprometido con valores tales como: el trabajo, la justicia social y la democracia. Este renovado debate, se extendió y ganó adhesión en países del Mercosur, dando lugar en el 2000 al “1er Seminario regional de ética y trabajo social en Mercosur”. En ese evento organizado por el Comité Mercosur de organizaciones profesionales de trabajo social y Servicio Social, se van a aprobar los principios éticos y políticos del trabajo social, coincidiendo en los siguientes: la emancipación humana, la libertad, la justicia social, la solidaridad y la participación. (Montaño, 2004). Otro trabajo relevante ubicado en este periodo es el de Margarita Rozas Pagazza llamado “Intervención profesional frente a la actual cuestión social”, una ponencia colectiva que va a poner en escena al PETPTS en el contexto de globalización neoliberal.

Como se ha mencionado, Carlos Montaño (2004) afirma que fue a principios de siglo XXI y al calor de los debates éticos políticos del trabajo social, donde se va a perfilar la caracterización de un proyecto profesional progresista, fundado en principios y valores tales como: la Libertad, la democracia substantiva y la ciudadanía, los derechos humanos, civiles, políticos y sociales, la justicia social, las políticas sociales universales, no-contributivas, de calidad y constitutivas de derecho de ciudadanía, la ampliación de la esfera pública, la eliminación de toda forma de explotación, dominación y sometimiento, como sistema de convivencia social y de desarrollo de una ciudadanía substantiva. Situado en esta perspectiva, Montaño, va a desarrollar también una agenda para la construcción de ese proyecto ético político, mencionando tres grandes ámbitos, en donde los dos primeros son inherentes al colectivo profesional y destaca el tercero y último llamado: “Articulación con las fuerzas vivas de la sociedad”. Allí, va a hablar de articulación con movimientos sociales y organizaciones que resistan al neoliberalismo.

Como se ha mencionado, las producciones que se encuentran en este periodo son principalmente brasileras o bien de colegas formados en Universidades de Brasil enmarcados teórica y políticamente en el marxismo. A grandes rasgos, se comprende que el retorno democrático de la década del 80 y el avance Neoliberal de los 90 están en el centro de debate y van a convertir al PEPTS como una herramienta necesaria para articular las reivindicaciones de los movimientos sociales y las del colectivo profesional. A continuación, se presenta la producción del 2do periodo de despliegue del PEPTS, ya situado en el siglo XXI.

3.2 Segundo periodo (2005-2015): Debates y acuerdos sobre principios éticos políticos en clave regional

Durante este periodo se registran producciones académicas que han madurado y profundizado los debates ya sean de orden sindical o éticos-políticos, pero en los países de la región. En esos años en los países del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil, Paragua y Bolivia) emerge con fuerza el avance en la formación de grado y de posgrado y, por otra parte, la organización en Colegios Profesionales y la aprobación de sus códigos de ética. Colegios que tomarán como plataforma programática al PEPTS para problematizar otras dimensiones como las condiciones laborales, la vinculación con los movimientos sociales y la ética en la intervención profesional en el marco de políticas neoliberales que precarizan la vida.

En este sentido, la adhesión de los colegios profesionales de TS a los principios éticos y políticos para las organizaciones del Mercosur en el 2004, marcarán un hito en la profesionalización del trabajo social debido a la formalización de los códigos de ética, que en el caso de Mendoza dirá algo muy importante: “El Código pretende incorporar dos perspectivas el análisis y reflexión ética. Por un lado, se enuncian los principios fundamentales, componentes ineludibles de un proyecto de sociedad más amplio, que transcienden ampliamente la profesión, o sea traducir los valores de la emancipación humana en la práctica cotidiana”. (Introducción, p.2). Coincide que este periodo en Latinoamérica, se dió un avance en materia de formación y producción en el campo académico y la consolidación gremial a través de la legislación profesional que promueve la conformación de Colegios profesionales de trabajo social.

Un libro que refleja los debates y tensiones de esa primera década del siglo XXI es “La profesionalización en trabajo social. Rupturas y continuidades, de la Reconceptualización a la construcción de proyectos éticos-políticos” (2007) coordinado por Margarita Rozas Pagaza. Ese título es homónimo a un Foro de debate cuya temática se vincula a los debates surgidos el XVIII Seminario latinoamericano de escuelas de trabajo social realizado en Costa Rica en el 2004. La compiladora de la obra señala que, tras discusiones en torno al trabajo social y las nuevas relaciones de poder, también sobre la Reconceptualización:

“aparece en el lenguaje profesional el proyecto y/o proyectos éticos-políticos. Parece que la agenda de debate se fue construyendo desde hace un tiempo” y que con el Foro se le quiso dar continuidad. El llamado proceso de globalización iniciado en el siglo XX, ha producido un malestar general en el mundo (…) también una atmosfera cultural de desencanto de lo social degradado, de falta de referencias éticas y que pone en duda el futuro de una gran mayoría de la sociedad. (…) en este marco tan complejo (…) nos seguimos preguntando por la profesionalización por la profesionalización del TS y su difícil inserción en la actual cuestión social (Rozas Pagaza, 2007, p.6).

La mencionada académica hará foco el de debate acerca de la profesionalización a modo de reinterpretación del mundo, diciendo que es un momento de interpelación como comunidad profesional situando allí la búsqueda de rupturas y continuidades con la reconceptualización. ¿Y porque Rozas Pagaza enlaza el momento de la profundización neoliberal con la reconceptualización? Porque dirá que la reconceptualización significó la capacidad crítica y el poder pensar la relación con la sociedad por primera vez en la historia de la profesión (p.7).

En este sentido, Margarita Rosas hace un llamado a pensar ese movimiento y en la construcción de un proyecto ético político, para con ello poder consolidar la profesión en sus avances y en su perspectiva. Sin embargo (…) es necesario problematizar el contenido y la concepción con la que estamos planeando este proyecto. (…) Es necesario pensar el proyecto en el marco de la sociedad de hoy y de lo social degradado. La construcción de un proyecto debería interpelarnos sobre las mediaciones conceptuales y su aporte a la apropiación de la singularidad de las manifestaciones de la cuestión social y en consecuencia de su proyección política (Rozas Pagaza, 2007, p.8). Por su parte, Norberto Alayón, en una clase dictada con motivo de los 50 años de la Reconceptualización, no duda en decir que el trabajo social siga posicionándose en la defensa de los objetivos de los cambios de carácter estructural que alguna vez se plantearon, los considera “justos en sí mismos pero desmedidos para el trabajo social, ya que no son patrimonio específico y exclusivo de las profesiones.(…) Si alguien cree que las profesiones están convocadas por su propia especificidad a la transformación revolucionaria de la sociedad, está equivocada.(Alayón, 2016, p.157).

En este contexto de debates y renovación del trabajo social, como también de movilización social en Argentina, Nora Aquin (2005) va a reconocer tres concepciones en el campo de las disputas discursivas dentro del trabajo social, y en ese sentido va a señalar como uno de ellos a la “reconceptualización conservadora en trabajo social” -concomitante a la consolidación del neoliberalismo- que produce un desplazamiento de los fundamentos de la intervención en la cuestión social desde la idea de derecho social a la de deber moral, y lo hace munido de concepciones tecnocráticas (Aquin, 2005.p.5). Una segunda disputa discursiva es la demanda a la interpelación global e indefinida al sistema, que traza una idea de alternativa redentora nunca alcanzable, respecto a eso dirá que “problematizar es más que denunciar, que cuestionar; es fundamentalmente, reformular en un proceso de búsqueda de relaciones viables” (Aquin 2005, p.6) Y un tercer campo discursivo, son aquellas voces que reivindican “su derecho y su arte de navegar contra el viento”. Se cuestiona aquí las causas estructurales de la pobreza y de la injusticia omitiendo renovados discursos respecto de la autorresponsabilidad de la pobreza y la desigualdad que viene adquiriendo diversas formas, en el marco de las políticas públicas, desde el fin de la guerra fría hasta la actualidad. Este análisis refleja un estado de la cuestión, respecto de los discursos que modelaban el trabajo social a pocos años de que comenzaron a andar los Códigos de ética.

Luego se han ido publicando diversos trabajos que toman la base del PEPTS para analizar otros ámbitos profesionales, tales como: la salud mental, el mundo del trabajo de las y los trabajadores sociales y la investigación. En este periodo se encontraron diversas publicaciones tanto en revistas especializadas como en libros. Los artículos referidos son: Proyecto ético político del trabajo social: aportes para la construcción de un proyecto profesional crítico en salud mental (2012) Duran y otro que se publica en el 2015 es el Proyecto Ético- político en Guatemala de Mejía Giordano y Galicia Guillén. En el 2015 se publica un libro en Argentina llamado “Trabajo Social y mundo del trabajo. Reivindicaciones laborales y condiciones de la intervención” (17 /71). Y en el mismo año en Colombia se publica otro libro llamado: Trayectos de investigación en Trabajo Social, en el cual se le dedica un capítulo completo al PEPTS. Otro trabajo es el de Yolanda Guerra (2013) llamado El Proyecto Profesional crítico: estrategia de enfrentamiento de las condiciones contemporáneas de la práctica profesional publicado en La Plata.

Tercer periodo (2016-2025): Persistencia y renovación del debate en torno al PEPTS en el Necroceno

Desde el rastreo documental se puedo observar, de manera exploratoria, que las producciones, según el país en que se inscriban, emerge el PEPTS para debatir la cuestión social en contextos de avance de las nuevas derechas como lo fue con las presidencias de Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil, por mencionar ejemplos de publicaciones.

En el 2016 se identificaron trabajos que siguen mencionando al PEPTS, uno de ellos es el llamado “Contexto latinoamericano y los desafíos éticos políticos del Trabajo Social de la revista del CELATS. Otro trabajo en el mismo año es el de Miguel López de Argentina, “Las discusiones a cerca de la dimensión ético-política del Trabajo Social en la Argentina actual”.

En junio de 2018, la Comisión provincial de ética y Derechos Humanos del Colegio profesional de Trabajadores Sociales de provincia de Buenos Aires publica la recuperación de un Foro de debate sobre Ética en los procesos de intervención profesional del Trabajo Social: De la disciplina a la Ética realizado en mayo de 2017 en 9Necochea. El documento de se llama: Atravesamientos ético-políticos en los espacios socio-ocupacionales del TS, donde se expresa fuertemente la dimensión sindical del ejercicio profesional y se retrata las condiciones laborales en que transcurre dicho ejercicio. En el marco de los debates de ese Foro se menciona que la responsabilidad ética no es solo enunciar sino denunciar y transformar la realidad exige a las y los trabajadores sociales una clara direccionalidad ético-política que refuerce un proyecto alternativo al servicio de la clase trabajadora. Este este marco se plantean preguntas en torno a la formación ética, como parte de los planes de estudio, la necesidad de fortalecer las practicas con el contenido de la dimensión política del trabajo social. Otro interrogante que se identifica en el texto es si es posible establecer con claridad cual es la dimensión ético-política en los procesos de intervención profesional (CATSPBA, 2018, P.14). Otro libro colectivo se publica en 2019 (iniciado durante la presidencia de Mauricio Macri en Argentina) también por el Colegio de Asistentes Sociales de la provincia de Buenos Aires, ‘Ética y Trabajo Social: reflexiones sobre sus fundamentos e implicancias en los procesos de intervención’, Alejandro Casas … [et al.] compilado por Mamblona Carolina. Aquí las discusiones éticas se amplifican y operan como lente de análisis para diversas temáticas vinculados a la defensa de los derechos humanos y el avance neoconservador en la región. Continuando con el rastreo de publicaciones en este periodo, en el 2021 se publica el artículo de la brasilera Marisol Valencia Orrego llamado: “La dimensión ético-política del Trabajo Social” desarrolla dichas dimensiones a la luz del proceso vivido en Brasil desde la recuperación democrática en los 90’ y su expresión en los debates en torno al Código de ética.

Pasadas dos décadas del impulso de estos debates, la autora brasilera María Lucia Barroco (2023), en un artículo reciente traducido por Brian Cañizares, retomará el proyecto ético político del trabajo social realizando un agudo y preciso análisis del contexto latinoamericano y va a señalar a la Universidad como reproductora de la pérdida de conquistas históricas valiosas, que se traduce en la negación de sus potencialidades emancipadoras. En suma, la autora predice una mala noticia respecto del devenir del PEPTS, pues la misma formación universitaria estaría obturando las mismas bases de dicho proyecto. Barroco señala que esta negación se sostiene por las lógicas empresariales y mercantiles que rigen hoy en la formación profesional de las nuevas generaciones de estudiantes de trabajo social. ¿Como construir desde allí un proyecto ético político emancipador? ¿O insurrecto? Barroco cierra su texto diciendo:

En tiempos de avance de la extrema derecha, en el contexto de la deshumanización creciente de las relaciones sociales, actuar éticamente significa romper con la reproducción de valores que nieguen los derechos humanos y sociales, no callar frente a las injusticias y opresiones y discriminaciones. Tales actitudes éticas, si no son traídas hacia el ámbito de la acción política, permanecen sólo como objeto de una indignación moral que no transforma objetivamente la realidad. (Barroco, 2023, p 92)

En el 2023 también se publica en la revista del CELATS un artículo llamado “Proyecto ético-político de trabajo social en el Perú de Crispin Quispe quien retoma los debates de décadas anteriores, pero viene a hacer un importante llamado de atención:

La implementación del proyecto ético profesional en el Perú será un producto socio colectivo, y complejo a la vez. El desarrollo de este no está separado del contexto socio político del país, como escenario dinamizador de ideas sociales y políticas. En un contexto como el actual, en que la crisis de identidad colectiva y orgánica ha permeado en las instancias laborales, sociales, académicas, profesionales y entre otros. Logrando la pérdida del debate y polémica de los fundamentos sostenibles del Trabajo Social actual, la idea del proyecto ético político profesional es acuciante. (Quispe,2023 p.15).

Este reciente artículo viene a señalar la urgencia de actualizar y activar debates éticos políticos dentro del colectivo profesional peruano en torno al PEPTS, que bien podrían proyectarse para Latinoamérica, apuntará a la formación del estudiantado, a la dimensión gremial, las condiciones laborales, la renovación del compromiso en el TS y las luchas sociales. Quispe dirá que el PEPTS es un proceso rico, vivo, complejo y expectante. Que además incluya principios, valores y objetivos que: apuntalen a promover cambios profundos en las estructuras políticas, económicas y sociales, a fin de lograr una sociedad más justa y equitativa. Señalará como tales la defensa de los Derechos Humanos, la promoción de la igualdad social y económica, la protección del medio ambiente, y entre otros. (Quispe, 2023 p.17)

A más de veinte años del camino iniciado por el Trabajo Social sur americano, bien vale habilitar interrogantes -otros para pensar nuevos debates y nuevos/urgentes horizontes éticos- políticos que a continuación se comparten con el fin avivar y actualizar el debate en el colectivo profesional: ¿Es posible imaginar un Trabajo Social insurrecto aliado a las políticas que cuidan las vidas desechables para el poder, resistiendo y denunciando el proyecto necropolítico? A continuación, se tomarán aportes conceptuales para poner en contexto los desafíos del PEPTS en el siglo XXI en Latinoamérica.

Múltiples rostros de la era del necroceno

A veinte años de la declaración de principios y valores que sustentan el proyecto ético político del Trabajo Social, se propone un breve recorrido sobre algunas formas y características que adquiere el sistema capitalista en la era del necroceno. Se puede pensar en sus fase apocalíptica, neoliberal, necrótica o neoconservadora, caníbal, gore, por nombrar algunos ejemplos. El avance neoliberal y globalizador va a coincidir con el calor de los debates en torno a las dimensiones éticos políticos del trabajo social, lo que indicaría que justamente el concepto de proyecto ético político va a significar para el colectivo profesional una reacción contrahegemónica a las transformaciones sociales de la región. Aun así, cabe preguntar a cerca de la necesidad de revisar las bases del PETPS a casi tres décadas de debates. Por otra parte, se advierte que en el campo académico en dialogo con los movimientos sociales, han producido saberes y conocimientos que contribuyen a descifrar las profundas y complejas problemáticas latinoamericanas que atraviesan la actualidad del colectivo profesional. ¿Podrían incorporar nuevas tradiciones teóricas al debate colectivo para atender las temáticas sociales emergentes?

Es justamente Rossana Reguillo Cruz quien en su libro ‘Necromáquina, cuando morir no es suficiente’ (2022) señala contundentemente que las dos primeras décadas del siglo XXI estuvieron marcadas – entre otras crisis- por un cambio radical en los modos de ejercicio de las violencias y su despliegue en múltiples escenarios. La autora mexicana, menciona que la acumulación de cuerpos rotos en espacios públicos y visibles alteró radicalmente el paisaje de una globalización que auguraba un nuevo destino planetario, o al menos posible (Reguillo Cruz, 2022, p15). Va a analizar que las reconfiguraciones estructurales y simbólicas que vinieron de la mano del maximalismo extractivista del proyecto neoliberal y de su contraparte, el minimalismo del estado garante, que agudizaron las condiciones de precariedad para millones de personas que pasaron de la condición de “pobres y excluidos” de finales del siglo XX a la “categoría de sobrantes”, personas desechables o un ejército de “vidas no lloradas” Butler (2010) o vidas matables Mbembe (2010).

En el transito tardío de siglo, Reguillo Cruz, señala que las etiquetas sobre las poblaciones fueron cambiando de acuerdo con las políticas de acumulación que requerían de una narrativa que justificara el despojo y la exclusión, como así también de los poderes propietarios (van a resignificar en los territorios las nociones de legalidad y legitimidad, pasando al nuevo siglo a poderes de facto que explotaron los límites y el ejercicio de la ‘violencia legitima’). La autora mexicana destaca que, en el tránsito de siglos, se produce también la expansión del proyecto extractivista, entendido como un mecanismo mediante el cual el capital extrae capital a través de la explotación, extracción, uso desmedido de bienes de distinta indoles (cuerpos, territorios, medio ambiente, datos, etc.) (Reguillo Cruz, 2002, p17)

El planeta se encuentra hoy bajo el impacto de fuerzas vorazmente destructivas- y nosotros con el-. (…) Advierte Suely Rolnik, quien continúa diciendo que existe una perplejidad frente a la toma del poder mundial por el régimen capitalista en su nuevo pliegue -financiero y neoliberal- que lleva su proyecto colonial a las últimas consecuencias su reacción globalitaria (…) (Rolnik, 2019) Dicho esto, la autora brasilera nos advierte de otro fenómeno: el ascenso de fuerzas conservadoras con tal nivel de violencia y de barbarie que nos remite a la idea de los regímenes autoritarios del siglo XX.

Otro de los rostros del capitalismo en la era del necroceno, es el de la fase apocalíptica, en palabras de Rita Segato (2019) donde dirá que la financiarización del capital es la más contundente de todas las formas de propiedad: el acopio, la concentración de la tierra en pocas manos, el neorentismo y la patrimonializacion creciente de la gestión estatal, indica que no se puede ya pensar de mera desigualdad como se hacía en los 70´, hoy se requiere de hablar de dueñidad o señorío. Esto significa para Segato, que un pequeño grupo de propietarios son dueños de la vida y de la muerte en el planeta. Estos son sujetos discrecionales y arbitrarios de un poder de magnitud nunca conocida que vuelve ficcional todos los ideales de democracia y de la república (Segato, 2016, p.107). Siguiendo a la autora, señala que la dueñidad en Latinoamérica se manifiesta bajo la forma de una administración mafializada y gansteril de los negocios, la política y la justicia. Esta fase extrema y apocalíptica en la cual rapiñar, desplazar, desarraigar, esclavizar y explotar al máximo son el camino de la acumulación, Rita Segato dirá, que es la meta que orienta el proyecto histórico del capital, es crucialmente instrumental reducir la empatía humana y entrenar a las personas para que consigan ejecutar, tolerar y convivir con actos de crueldad cotidianos. (Segato, 2016, p.109).

En el sentido de estas ideas, se encuentra el rostro que le pone Sayak Valencia, quien hablará de “capitalismo gore”, fenómeno que resulta de la unión entre la episteme de la violencia y el capitalismo. La autora mexicana cita su origen en el estado de excepción en que se desarrolla la vida en múltiples confines del planeta, con especial ahínco en los países con economías deprimidas que se conocen como tercer mundo, y en las fronteras entre estos y el primer mundo. Valencia sostiene que la racionalidad económica neoliberal supone la flexibilización y débil gubernamentalizad de los estados, siendo la economía quien esté a la cabeza de tales gestiones favoreciendo así la desregulación impulsada por la globalización (Valencia, 2016, p 41).

Por su parte, Nancy Fraser (2023) identifica otro rostro y lo va a llamar ‘capitalismo caníbal’, entendida como la crisis general de la totalidad del orden social en la que todas las calamidades convergen, se exacerban entre sí y amenazan con deglutirnos a todos, es una maraña de disfunciones y dominación. Coincidimos con Fraser en la conceptualización del Capitalismo: remite a una entidad más amplia, un orden social que confiere a una economía, cuyo motor es la obtención de beneficio, el poder de alimentarse de los soportes extraeconómicos que necesita para funcionar: riqueza expropiada a la naturaleza y a los pueblos subyugados; múltiples formas de cuidado, crónicamente subvaluadas cuando no negadas por completo; bienes públicos y poderes públicos, que el capital requiere y a la vez procura restringir; energía y creatividad de los trabajadores. (…) Soportes vitales de la acumulación, también son componentes constitutivos del orden capitalista. En ese contexto, Fraser insistirá en que “injusticia estructural” significa “explotación de clase”, sin duda alguna, pero también “dominación de género” y opresión racial/imperial”, dos subproductos no accidentales de un orden social que subordina la reproducción social a la producción de mercancías y que requiere la expropiación racializada para asegurar la explotación lucrativa.

Ahora bien, Fraser va a mencionar el complejo de crisis que el sistema capitalista ha generado, precipitando así una amplia y compleja variedad de luchas sociales. Así, dirá la autora, emergen luchas fronterizas en las articulaciones constructoras del sistema: luchas de clases, luchas por las relaciones de cuidado, donde se cruzan explotación con expropiación surgen luchas en torno a la raza, migración e imperios, donde se tensiona la acumulación y el límite de la naturaleza, se desencadena conflictos por la tierra, energía, bienes comunes y el destino mismo del planeta. Otra lucha se da entre los mercados globales, megacorporaciones y el encuentro con los estados nacionales.

Estos pocos ejemplos, reflejan los recientes desarrollos de trabajos que se han ocupado de los diversos rostros que asume la destrucción, el despojo, la precariedad e intemperie que esta sumergida el planeta. Frente a este contexto latinoamericano se impone el nacional, con los primeros meses se consolida velozmente el vaciamiento estatal y el comando directo de la racionalidad neoliberal. Se asiste a un repliegue de conquistas sociales fruto de la lucha y resistencia de décadas de movimientos y organizaciones sociales y colectivos. La profundización del ajuste, devaluación y desacreditación de lo público sumando al ya consolidado despojo de los bienes comunes, el avance del “terricidio” en palabras de Moira Millán (2024) demanda una renovada interpelación hacia las prácticas profesionales y hacia la actualización misma de lo que fue consensuado como proyecto ético político dentro del colectivo profesional de la región.

| Período | Avances consolidados | Retrocesos / vacíos | Dilemas irresueltos |

| 1992-2004 (Debates iniciales – Brasil) | Formalización de los primeros Códigos de Ética (Brasil 1993); instalación del concepto de PEPTS; recuperación de la tradición crítica-marxista; primer consenso en Mercosur (2000-2004). | Predominio de enfoque brasileño; escasa participación de otros países; dificultad en traducir los principios ético-políticos a la práctica profesional cotidiana. | Articulación teoría-práctica; inclusión de diversidades. |

| 2005-2015 (Debates y acuerdos en clave regional) | Expansión del PEPTS en el ámbito regional; formalización de colegios profesionales en varios países; inclusión del PEPTS en la formación universitaria; fortalecimiento del enfoque de derechos humanos. | Tecnocratización de la práctica en contextos neoliberales; débil articulación con movimientos sociales; fragmentación entre teoría y práctica. | Neutralización del PEPTS; rol del trabajo social en políticas públicas. |

| 2016-2025 (Persistencia y renovación en el Necroceno) | Actualización conceptual (necropolítica, necromáquina, capitalismo gore, decolonialidad); apertura a perspectivas feministas, ecologistas, decoloniales; mayor problematización del contexto actual. | Retroceso de los marcos democráticos; avance de la precarización laboral del trabajo social; mercantilización de la formación profesional; escasa sistematización de buenas prácticas alternativas. | ¿Cómo construir un PEPTS anticapitalista y decolonial? ¿Cómo sostener prácticas éticas en contextos de precarización extrema? ¿Cómo fortalecer la dimensión colectiva y gremial del PEPTS? |

Comentarios finales

- El PEPTS se encuentra en la encrucijada para que el colectivo profesional pueda desarrollar nuevas formas de resistencia que transformen la precariedad en vida política activa. Monserrat Sagot plantea que si se busca perturbar la hegemonía del neoliberalismo e imaginar un mundo sin despojo y violencia, se debe superar el paradigma de derechos y de lucha por la justicia, a menos que se pueda garantizar una vida plena para las grandes mayorías no solo en términos de reconocimiento de derechos, sino en términos de las condiciones sociales, económicas, políticas y simbólicas que hacen falta para vivir más allá de la simple supervivencia.

- Poder advertir otras problemáticas, otras desigualdades y violencias que moldean las sociedades latinoamericanas hoy, permitirá visibilizar demandas de grupos subalternizados y desacreditados, como así también nuevos posicionamientos éticos políticos. Así, feminismos, pueblos indígenas y afrodescendientes, bienes comunes ambientales, se imponen en una agenda urgente para el colectivo profesional.

- El avance y consolidación de las derechas, las corporaciones multinacionales globales extractivas y la renovación del patriarcado requieren de la máxima alerta, debate y formación del colectivo profesional. Un ejemplo de ello es la demanda de trabajadores sociales en las multinacionales mineras, complejos agroindustriales y forestales. El sector privado, extractivista, contaminante y despojador de recursos contrata profesionales expertos capaces de mediar entre las comunidades y las ganancias de las empresas, asegurando la exportación de materias primas con la menor conflictividad y costos. Por lo argumentado, urge colocar en el centro del debate del PETPTS una biopolítica que abrace y proteja la vida en todas sus formas. Un trabajo social anclado en la vida y las estrategias que sean disfuncionales al camino del capital, el camino de la muerte.

Agradecimientos:

Quiero agradecer la lectura compartida con el Dr. Guillermo Barón, de la Catedra de Ética Social y profesional de la FCPyS/UNCuyo. Y al Mgter. y apreciado colega Ricardo Rubio por las ideas, aportes y bibliografía facilitada.

Referencias bibliográficas:

Durán, M. S. El proyecto ético- político del Trabajo social: Aportes para la construcción de un proyecto profesional crítico desde la intervención en procesos de salud-enfermedad mental, Buenos Aires, Argentina.

Vivero Arriagada, L.A y Molina Chávez, W. La praxis en el trabajo social: Reflexiones ético-políticas y epistémicas en el contexto neoliberal.

Mejía Giordano, M., Galicia Guillén M. (2015) Bases para la construcción de un proyecto ético político del Trabajo social guatemalteco. Universidad San Carlos de Guatemala.

Aquin, N. (2005) Pensando en la dimensión ético-política del Trabajo Social. Revista Trabajo Social No. 1. Medellín, enero-junio 2005 pp. 71-83

Barroco, M. L. (2004) Ética y servicio social. Fundamentos ontológicos. Cortez, Editora.

Barroco, M.L. (2023) Los desafíos éticos y políticos de la formación y de la intervención del/la trabajador/a social en la contemporaneidad. Rev. Plaza Pública, Año 16 -N.º 30,

Butler, J. (2019) Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Ed. Paidós.

Butler, J. (2020) La fuerza de la no violencia. Paidós.

Flyn, C. (2022) Montserrat Sagot: “Hace falta una nueva biopolítica que abrace la vida en todas sus formas”. https://noticias.unsam.edu.ar/2022/10/26/montserrat-sagot-hace-falta-una-nueva-biopolitica-que-abrace-la-vida-en-todas-sus-formas/

McBrien, J. (2019). Accumulating Extinction Planetary Catastrophism in the Necrocene. https://lawpoliticsandsociology.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/07/ce07a-anthropoceneorcapitalocene_ch4.pdf

Guerra, Y. (2013) El Proyecto Profesional crítico: estrategia de enfrentamiento de las condiciones contemporáneas de la práctica profesional publicado en La Plata. https://catedralibrets.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/03/guerra-y.pdf

Montaño, C. (2004) Hacia la construcción del Proyecto Ético-Político Profesional. XVIII Seminario latinoamericano de escuelas de Trabajo Social. Biblioteca CELATS.

Quispe, C. (2023) Reflexiones y Desafíos para la construcción de un proyecto ético-político del Trabajo Social en el Perú. https://celats.org/publicaciones/proyecto-etico-politico-del-trabajo-social/

Reguillo, Rossana (2022) Necromáquina. Cuando morir no es suficiente. NED Editores.

Rolnik, S (2019) Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente.

Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de sueños.

Svampa, M. (2016). Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo. CEDEIB.

Valencia, S. (2016) Capitalismo gore. Control económico, violencia y narcopoder. Paidós.

Wacquant, L (2007) Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos de milenio.

Wacquant, L. (2010) Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginalización y penalización. Siglo XXI Editores.

- La categoría de Amefricanidad, propuesta por la pensadora brasileña Lelia Gonzalez, visibiliza las raíces africanas en la formación de los Estados latinoamericanos y reconoce la africanidad como parte constitutiva de las sociedades de la región. A partir de ello, acuñó el concepto de Amefrica Ladina. ↑