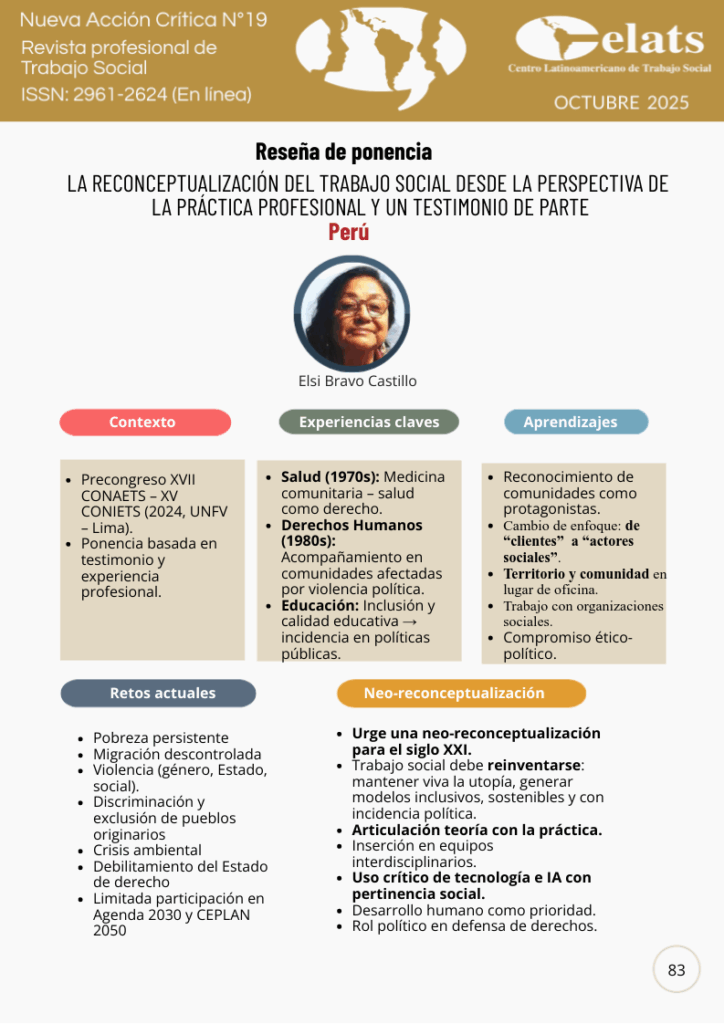

Reseña de ponencia

1. Ponente

Elsi Bravo Castillo, trabajadora social, integrante del núcleo temático de políticas del CELATS.

2. Palabras clave

Reconceptualización del trabajo social, innovación, tradición, práctica profesional, derechos humanos, desarrollo humano, políticas públicas, neo-reconceptualización, cambio social.

3. Contexto del evento

La ponencia Conferencia magistral titulada “La Reconceptualización del Trabajo Social desde la perspectiva de la práctica profesional y un testimonio de parte”. se ha desarrollado como parte del

Precongreso XVII CONAETS y XV CONIETS de la Universidad Nacional Federico Villarreal (2024), de Lima Perú en el marco del eje temático “La Reconceptualización del Trabajo Social”.

4. Contenido

La ponente vinculó su exposición con su experiencia profesional, no como referencia personal, sino como testimonio que dialoga con la historia de la profesión en el periodo de la reconceptualización a partir de lo cual se analiza los retos actuales.

Su formación profesional se desarrolló en un contexto de reforma universitaria y de profundos cambios sociales, lo que le permitió vivenciar directamente procesos que nutrieron la corriente de reconceptualización del trabajo social. Refirió que, en el Perú y en el mundo, hace cincuenta años se vivían transformaciones significativas que marcaron el rumbo del país: una reforma agraria que modificó la estructura social y económica de las zonas rurales; un cambio demográfico que expandió masivamente las ciudades con migrantes del campo en busca de servicios; una democratización de la sociedad; la extensión de la educación formal a las zonas rurales; y la incorporación de poblaciones antes excluidas por el analfabetismo a la vida política. Recordó que fue una época en la que se legalizaron los sindicatos y organizaciones sociales, generando una fuerza colectiva capaz de dialogar con el Estado, y se abrieron programas que impulsaban el bienestar social y cultural con participación estatal.

A nivel internacional, subrayó que el escenario estaba marcado por procesos descolonizadores en África y Asia, movimientos antimperialistas como el caso de Cuba y el impacto del triunfo de la guerra de Vietnam, que para América Latina significó la certeza de que era posible enfrentar al país símbolo del poder económico y militar hegemónico. Asimismo, destacó que las Naciones Unidas se ampliaron y consolidaron como un espacio destinado a preservar la paz y la seguridad internacionales, proteger los derechos humanos, promover el desarrollo sostenible y enfrentar el cambio climático. Según indicó, todos estos procesos configuraron un conjunto de factores de oportunidad que fortalecieron un trabajo social inspirado y orientado por los principios de la reconceptualización.

Elsi Bravo, precisa que, al iniciar su ejercicio profesional, asumió el reto de llevar a la práctica los principios de la reconceptualización, reemplazando el concepto de “clientes” por el de “actores sociales” y “población organizada”. Esto implicó trasladar la intervención del espacio de oficina al territorio, integrándose a la vida comunitaria y a las organizaciones sociales, con un trabajo orientado a la promoción de derechos y a la participación protagónica de las personas y colectivos en los procesos de cambio.

Para ilustrar cómo la reconceptualización se plasmó en la práctica, describió tres experiencias clave. En salud, durante la década de 1970, participó en un programa de medicina comunitaria que defendía la salud como derecho y promovía la organización comunitaria, alineándose con las metas internacionales de Naciones Unidas. La experiencia fue enriquecida por el trabajo interdisciplinario, pero también marcada por tensiones institucionales que evidenciaron las resistencias a propuestas de cambio.

En derechos humanos, en la década de 1980, trabajó en una organización de cooperación internacional, acompañando a comunidades rurales afectadas por la violencia política. Desde allí se fomentó la reconstrucción productiva, social y cultural, articulando la promoción de derechos con el fortalecimiento de capacidades locales. La experiencia puso de relieve la importancia del acompañamiento, la formación continua y la gestión del riesgo en contextos de violencia.

En educación, dirigió proyectos para mejorar la calidad de la educación pública e incluir a estudiantes con discapacidad en la escuela regular. Estas acciones buscaron incidir en políticas públicas y articular esfuerzos interinstitucionales, aunque enfrentaron obstáculos como la discontinuidad de las políticas educativas y la falta de sostenibilidad de los procesos participativos.

A partir de estas vivencias, Elsi Bravo destacó que la reconceptualización ha dejado aprendizajes esenciales: la necesidad de un conocimiento profundo de la realidad; la actualización constante desde las ciencias sociales; el compromiso ético-político con valores como la dignidad, la justicia y la honestidad; y el reconocimiento de las personas, comunidades y territorios como protagonistas del cambio. Destaca que, al observar los desafíos actuales, identificó problemáticas estructurales y globalizadas como la pobreza, la migración descontrolada, la violencia de género y estatal, la discriminación, la crisis ambiental, la exclusión de pueblos originarios y el debilitamiento del Estado de derecho. Señaló que el trabajo social participa de forma limitada en espacios estratégicos como la Agenda 2030 o el CEPLAN 2050, y que la mayoría de los profesionales se ubican en funciones operativas con escasa incidencia en la toma de decisiones.

Finalmente, planteó que es necesario avanzar hacia una neo-reconceptualización del trabajo social, en sintonía con las propuestas de académicos como Luis Vivero y Jesús Acevedo. Propuso un trabajo social que articule teoría y práctica, parta de las demandas reales de las comunidades, se inserte en equipos interdisciplinarios, incorpore tecnologías y herramientas como la inteligencia artificial con criterios de pertinencia social, y priorice el desarrollo humano por encima de intereses puramente económicos o tecnocráticos.

5. Implicancias para el trabajo social

Elsi Bravo señaló que los aportes de la reconceptualización del trabajo social deben preservarse como pilares para la práctica contemporánea. Entre ellos, subrayó la necesidad de conocer en profundidad la realidad, comprender contextos complejos y cambiantes, así como las causas estructurales de la pobreza y la injusticia. Señaló que la acción profesional debe orientarse a una perspectiva de cambio social, colocando en el centro las necesidades, derechos, capacidades y potencialidades de personas, pueblos, comunidades y territorios, reconociéndolos como protagonistas de su propio desarrollo. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la identidad profesional desde un compromiso ético-político radicalmente consecuente con valores como la dignidad, la verdad, la justicia, la responsabilidad y la honestidad.

En cuanto a la innovación, la ponente sostuvo que debe partir de los puntos críticos que enfrenta hoy el trabajo social. Identificó entre ellos problemas globalizados y de gran impacto social: pobreza persistente, migración descontrolada, injusticia, discriminación, autoritarismo, violencia de Estado, violencia de género y social, deterioro ambiental, exclusión y represión hacia pueblos originarios, debilitamiento del Estado de derecho, pérdida de institucionalidad democrática y criminalización de la protesta social. Advirtió que la profesión presenta limitaciones en América Latina para sostener posturas sólidas y actuar organizadamente frente a esta problemática desde sus instituciones académicas y gremiales.

También señaló qué marcos políticos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, así como el Plan Perú al 2050 (CEPLAN), deberían constituir espacios decisivos para la participación del trabajo social. Sin embargo, observó que la profesión no ha tenido un rol activo ni en el diseño ni en el seguimiento y evaluación de estos planes, lo que ha impedido un análisis crítico de su impacto real en las comunidades, que muchas veces desconocen su existencia y no participan de sus mecanismos.

Remarcó que, en los diversos sectores de empleo —Estado, empresa privada, ONG y proyectos sociales—, la mayoría de trabajadoras y trabajadores sociales se encuentran en funciones operativas, con escasa representación en cargos de dirección o en espacios de decisión sobre políticas institucionales y públicas. Esto limita la capacidad de incidir en la orientación estratégica de las intervenciones sociales.

En este marco, introdujo la necesidad de avanzar hacia una neo-reconceptualización del trabajo social, una propuesta que requiere debate con liderazgo de la academia y conexión con profesionales en ejercicio. Respaldó las ideas de Luis Vivero, quien plantea repensar la profesión en sus dimensiones epistemológicas, teórico-metodológicas, políticas e instrumentales para responder a realidades complejas, y de Jesús Acevedo Alemán, quien enfatiza la formación de un profesional con sólida base teórica, capacidad de intervención en múltiples niveles, actitud crítica, creatividad para generar propuestas innovadoras y apertura para enfrentar escenarios futuros, incluso aquellos derivados de avances tecnológicos y realidades transhumanistas.

Finalmente, la ponente presentó su propuesta para el trabajo social del siglo XXI: un ejercicio profesional que involucre a los empleadores —Estado, empresas, iglesias, ONG— en un diálogo informado sobre el valor de contar con profesionales en sus instituciones; que parta de las necesidades y derechos expresados directamente por las comunidades; que trabaje en equipos multidisciplinarios con capacidad de escucha, diálogo, tolerancia y manejo de conflictos; que combine marcos teóricos sólidos con un trato humano y cercano; que asuma un rol político en defensa de los derechos y en la fundamentación de proyectos de inversión social; y que incorpore la tecnología —incluida la inteligencia artificial— con criterios de pertinencia y viabilidad social, priorizando la reducción de brechas y el fortalecimiento del desarrollo humano.

6. Conclusiones

- La trayectoria de la ponente, vivida en el periodo de la reconceptualización, destaca un cambio de enfoque —de “clientes” a “actores sociales”— y la intervención en el territorio sobre la acción desde las oficinas reflejando un compromiso con la promoción de derechos, la participación comunitaria y una identidad profesional sustentada en valores ético-políticos.

- La reconceptualización sigue vigente como base para el trabajo social orientado al cambio social y la defensa de derechos.

- Es necesario un proceso de neo-reconceptualización que responda a los retos del siglo XXI, con enfoques científicos, capacidad de diálogo y acción política.

- La profesión enfrenta problemáticas globales como la pobreza, la violencia y la exclusión, con una participación limitada en la formulación y evaluación de planes estratégicos, y con escasa representación en espacios de decisión política e institucional.

- El trabajo social debe reinventarse, mantener viva la utopía y generar nuevos modelos de intervención pertinentes, inclusivos y sostenibles.

- La tecnología y la inteligencia artificial deben ser herramientas para el desarrollo humano, no fines en sí mismos. Por ello, se plantea un trabajo social que integre teoría y práctica, fortalezca su rol político, incorpore tecnología con pertinencia social y priorice el desarrollo humano por encima de intereses económicos o tecnocráticos.