Autora

Teresa Maria Viviano Llave. Magíster en Política Social, Licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Labora en el Programa Nacional Warmi Ñan para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Lima, Perú. Asociada del Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS)

Correo electrónico: teresaviviano@gmail.com

Orcid: 0000-0003-4241-8547

Resumen

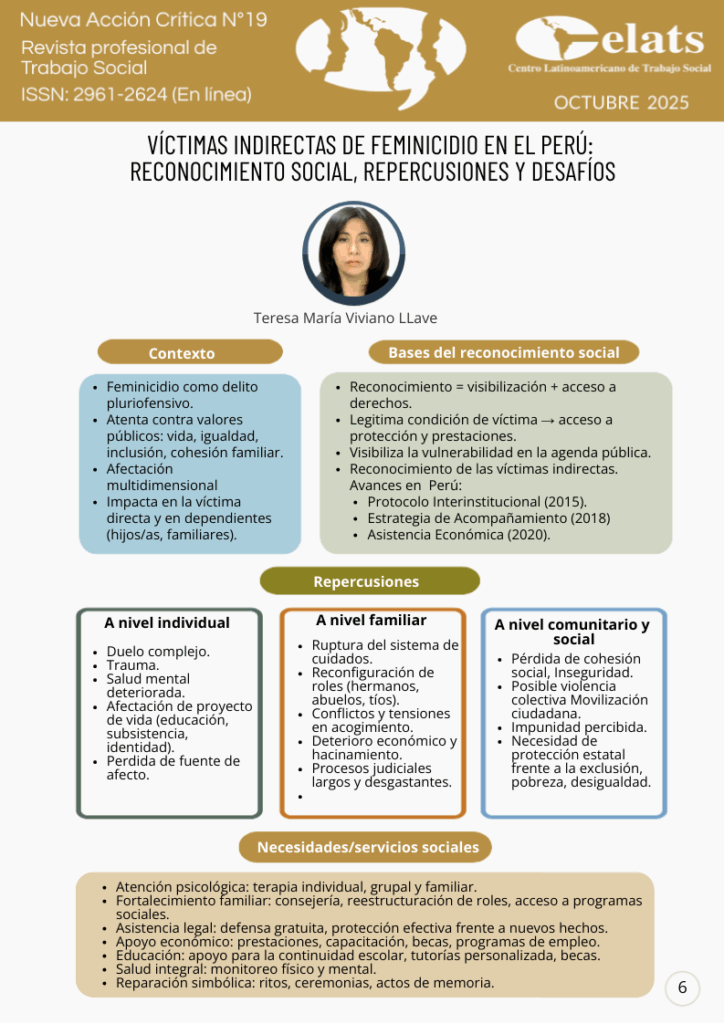

Este artículo aborda el reconocimiento social y legal de las víctimas indirectas del feminicidio, sus repercusiones desde un enfoque ecológico sistémico y las necesidades emergentes en términos de servicios y prestaciones sociales. De la revisión se evidencia que los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio enfrentan duelos prolongados, interrupción del proyecto de vida, pérdida del sistema de cuidado, inseguridad económica y exposición a procesos judiciales complejos. Se enfatiza en la necesidad de intervenciones intersectoriales articuladas, que incluyan acompañamiento psicológico, apoyo económico sostenido, fortalecimiento de redes familiares, acceso a educación y salud, y espacios de reparación simbólica. El reconocimiento de las víctimas indirectas debe traducirse en políticas públicas que garanticen la recuperación integral y prevengan la exclusión social y la reproducción de la violencia.

Palabras claves.

Feminicidio, víctimas indirectas, asistencia económica, violencia feminicida, orfandad por feminicidio, prestación económica en el feminicidio, trabajo social.

Introducción.

El feminicidio es una ofensa múltiple que no solo menoscaba la vida sino también la igualdad y el derecho a vivir sin violencia. De acuerdo con Díaz, Rodríguez y Valega (2019), el feminicidio es un delito pluriofensivo que va más allá de un simple homicidio, pues constituye también un crimen de discriminación hacia las mujeres. Para Aguilar y Alza (2023), el feminicidio implica una violación y vulneración de los derechos humanos de las mujeres, tales como el derecho a la vida y a la protección personal; su afectación representa un obstáculo para construir una sociedad equitativa y democrática.

El feminicidio constituye una grave vulneración de derechos humanos. Sus repercusiones no se limitan a la víctima directa: afectan de manera significativa a hijos, hijas y otros familiares dependientes, quienes experimentan pérdidas materiales, afectivas y simbólicas que alteran profundamente su vida cotidiana y su proyecto de vida. En el Perú, las personas dependientes que deja una víctima de feminicidio han sido progresivamente reconocidos como víctimas indirectas, categoría que permite visibilizar su situación y sustentar intervenciones estatales orientadas a su protección social.

Este reconocimiento se enmarca en un proceso normativo y de política pública que, en los últimos años, ha incorporado medidas específicas como la aprobación de un protocolo interinstitucional, una estrategia de acompañamiento y la creación de una prestación económica para quien enfrentan una situación de orfandad por feminicidio. Tales avances constituyen un hito en Latinoamérica en la atención social, pero también plantean desafíos en términos de cobertura, pertinencia cultural, articulación intersectorial y sostenibilidad.

Este análisis se ha motivado en base a las siguientes preguntas:

- ¿Por qué es necesario el reconocimiento social y legal de las víctimas indirectas de feminicidio desde el enfoque del trabajo social?

- ¿Cuáles son las repercusiones sociales del feminicidio en las víctimas indirectas?

- ¿Qué necesidades emergentes presentan y cómo deberían abordarse mediante servicios y prestaciones sociales pertinentes?

El objetivo general de este artículo es analizar críticamente el reconocimiento social y legal de las víctimas indirectas de feminicidio en el Perú, las repercusiones sociales que enfrentan y las necesidades emergentes en materia de servicios y prestaciones sociales, con especial énfasis en el rol del trabajo social. Como objetivos específicos se plantean:

- Examinar los fundamentos y alcances del reconocimiento social y legal de las víctimas indirectas.

- Identificar las repercusiones sociales del feminicidio en distintos niveles: individual, familiar, comunitario y social desde un enfoque ecológico sistémico.

- Describir las principales necesidades y brechas en la atención de este grupo poblacional, así como las implicancias para la política pública y la intervención profesional.

Metodológicamente, el trabajo adopta un enfoque cualitativo de carácter descriptivo y analítico, basado en la revisión de literatura disponible y normativa nacional, así como en el análisis documental de fuentes oficiales (protocolos, decretos, resoluciones ministeriales y reportes del Programa Nacional Warmi Ñan).

La bibliografía revisada abarca un periodo de publicación que va de 2008 a 2023, con predominio de estudios recientes (2018-2023). Los documentos provienen principalmente de América Latina —con especial representación de Perú, Colombia, México y Ecuador—, así como de algunas publicaciones de España y revisiones con cobertura internacional.

Se utiliza el modelo ecológico sistémico como marco interpretativo para organizar y comprender las repercusiones en diferentes niveles de análisis.

Fundamentos y alcances del reconocimiento social y legal de las víctimas indirectas

El reconocimiento social y legal de las víctimas indirectas de feminicidio en el Perú se ha consolidado progresivamente a través de diversos marcos normativos y estrategias institucionales. Un hito clave fue la promulgación del Decreto de Urgencia N° 005-2020 en Perú, que instauró una asistencia económica destinada a hijos, hijas y personas con discapacidad que dependían económicamente de una víctima de feminicidio. Esta prestación se caracteriza por ser individual, de periodicidad bimestral, no heredable, inembargable, condicionada y con un máximo de tres beneficiarios por víctima, conforme a lo establecido en su reglamento (D.S. N° 001-2020-MIMP y modificatoria D.S. N.º 014-2021-MIMP).

Este avance tuvo como antecedentes normativos y programáticos:

La Estrategia “Te acompañamos” aprobada con R.M. N° 307-2018-MIMP, orientada a garantizar el acceso a servicios estatales para dependientes directos de víctimas de feminicidio y tentativa, incluyendo menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de desamparo.

El Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo (D.S. SON 006-2015-MIMP), que estableció criterios para que los operadores de justicia y de protección social identifiquen a las víctimas indirectas y activen mecanismos de atención durante la investigación judicial.

El desarrollo normativo reciente se ha complementado con directivas y lineamientos que precisan la operatividad de estas medidas:

- Directiva N° 02-2022-MIMP-AURORA-DE, que regula la calificación, otorgamiento y seguimiento de la asistencia económica.

- Lineamientos CEM-UPE-DEMUNA (R.M. N.º 237-2024-MIMP), que establecen un protocolo de actuación conjunta para la atención de niñas, niños y adolescentes afectados por violencia y en riesgo de desprotección familiar.

- Disposiciones del Protocolo Interinstitucional que garantizan medidas de protección e inclusión al SIS para víctimas indirectas sin seguro de salud.

Estos instrumentos buscan materializar en Perú la restitución de derechos fundamentales como la educación, la salud, la protección social, la identidad y el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio.

Desde el enfoque psicosocial se reconoce que existe una afectación significativa en las vidas de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio producto de la pérdida física de la vida de la madre en forma abrupta y violenta, que implica un profundo sufrimiento, pérdida de seguridad, de afecto, y la probable interrupción del proyecto de vida.

Crecer sin la protección de los padres u otra red familiar incrementa las vulneraciones a los derechos de protección, salud, educación y participación (Durán & Valoyes, 2009, citado por Villanueva-Coronado, A., Pérez-Hernández, E. A., & Orozco-Ramírez, L. A., 2022). Esta situación genera una serie de privaciones y necesidades tanto emocionales como físicas que configuran un problema social.

En esta misma línea, Gómez-Laya y Alfonso-Merchán (2018) analizan las consecuencias físicas y emocionales de la orfandad por feminicidio en menores de edad en Colombia y sostienen que esta condición deja a los jóvenes con escasas oportunidades y con traumas psicológicos derivados de la violencia, que afectan su bienestar emocional, social, intelectual y educativo.

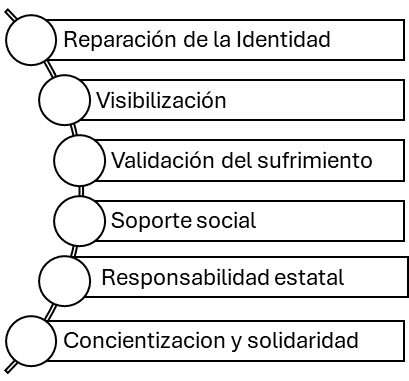

Desde un enfoque de derechos, este reconocimiento trasciende el plano administrativo:

- En el plano jurídico, legitima la condición de los familiares como víctimas, abriendo el acceso a medidas de protección y prestaciones específicas.

- En el plano social, visibiliza su situación de vulnerabilidad, incorporándola en la agenda pública.

- En el plano simbólico, valida la experiencia de pérdida y sufrimiento, favoreciendo un duelo más reconocido y acompañado.

Reconocer formalmente a estas personas como víctimas —ya se les denomine víctimas indirectas, colaterales, secundarias o derivadas— no solo permite afinar la intervención terapéutica psicológica o social, sino también generar obligaciones jurídicas para garantizarles una reparación integral. Este reconocimiento, además, implica la corresponsabilidad del Estado, la familia y la comunidad, entendiendo que el feminicidio no es únicamente un acto individual, sino el resultado de fallas estructurales y de omisiones que perpetúan ciclos de violencia.

Continuando con este enfoque de derechos, este reconocimiento tiene una repercusión importante porque subraya la necesidad de un soporte social, responsabilidad de la familia y también del Estado. Tomemos en cuenta que el feminicidio no es solo un acto perpetrado por individuos específicos, sino que existe una responsabilidad colectiva de la sociedad y el Estado porque la inacción o la falta de protección pudo perpetuar un ciclo de violencia que culminó en el feminicidio (Aguilar y Alza, 2023).

El reconocimiento puede facilitar la reparación de la identidad entre niñas, niños y adolescentes afectados por la orfandad por feminicidio, considerando que el apego temprano con figuras cuidadoras es determinante en la formación del autoconcepto. Tomemos en consideración la grave situación de perder a la madre por el asesinato y al padre por la prisión. Según la teoría del apego (Vallejos, 2019; Santana, 2022), estos vínculos configuran modelos internos de funcionamiento que median la percepción de sí mismos. Estudios en contextos latinoamericanos indican que las consecuencias individuales de la orfandad incluyen alteraciones en la identidad, el bienestar emocional y la vivencia de duelo (Villanueva-Coronado et al., 2022; Carmona Ángeles, 2023), lo que refuerza la necesidad de intervenciones psicosociales que promuevan vínculos de apego estabilizadores.

La identificación del impacto de la violencia de género y el feminicidio ha conducido a una mayor conciencia tanto a nivel estatal y de la sociedad. Como resultado, se movilizan recursos humanos y financieros para abordar este problema: Con la implementación de la norma en el 2020, la asistencia económica en Perú implicó una importante asignación presupuestal [1].

Fig. 1: Efectos del reconocimiento en las víctimas indirectas

Repercusiones del feminicidio en las víctimas indirectas

Examinar las repercusiones sociales del feminicidio en las víctimas indirectas implica comprender la interdependencia entre lo social y lo psicológico, puesto que la experiencia traumática no ocurre en un vacío, sino que se enmarca en condiciones concretas de existencia que moldean la forma en que se experimenta y se procesa el dolor; lo que demanda un enfoque interdisciplinario donde la dimensión social es fundamental.

Viviano (2023) sostiene que “el feminicidio, como fenómeno social, repercute en el objeto y en el campo de acción del trabajo social”, pues genera consecuencias múltiples que afectan de manera simultánea a las víctimas indirectas, sus familias, la comunidad y el entramado social en general. Esta multidimensionalidad del impacto demanda intervenciones en el marco de la política social y encuentra en el enfoque ecológico-sistémico una herramienta idónea para comprender las articulaciones entre dichos espacios.

El feminicidio se vincula estrechamente con la cuestión social, pues sus raíces y consecuencias se encuentran insertas en estructuras históricas y dinámicas sociales que inciden sobre los “valores públicos” o “bienes colectivos” —como el bienestar, la justicia y la inclusión social—. Ello produce procesos de exclusión, marginación y vulneración de derechos, a la vez que deteriora la cohesión familiar y comunitaria, debilitando los sistemas primarios de cuidado. Por tanto, resulta evidente que la intervención frente a esta problemática no puede circunscribirse a lo jurídico o lo psicológico, sino que exige un abordaje integral desde lo social.

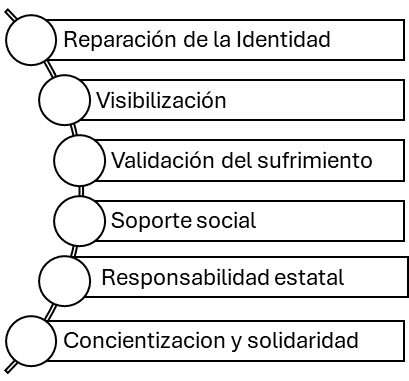

3.1 A nivel individual

Las víctimas indirectas, especialmente hijos e hijas, enfrentan un duelo complejo caracterizado por el silencio y la dificultad para elaborar la pérdida. Estudios como el de Villanueva-Coronado, Pérez-Hernández y Orozco-Ramírez (2022) muestran que este duelo se prolonga en el tiempo y puede estar marcado por confusión, rabia o sentimientos de culpa. Según lo señala Pangrazzi (2008), la pérdida de un ser querido afecta físicamente, causando cambios en los sistemas digestivo, circulatorio, nervioso y glandular de los sobrevivientes y enfatiza que la “aflicción del cuerpo debe ser escuchada, acompañada y curada”. Aclara Pangrazzi (2008) que la vivencia de la pérdida depende de la calidad del vínculo con la persona fallecida; si este fue conflictivo, el duelo puede teñirse de amargura y autorreproche. Esta situación puede derivar en problemas de salud mental cuya afectación limita la capacidad de autogestión personal.

Adicionalmente, la capacidad de socializar se ve mermada, trayendo consigo nuevas limitaciones. El proyecto de vida, que comprende las aspiraciones y expectativas de una persona sobre su futuro, también se ve afectado. Esto es crítico en niños, cuyos anhelos de crecimiento pueden quedar interrumpidos en la desprotección y la desesperanza, y en adultos mayores, que también sufren las consecuencias de la pérdida. Villanueva-Coronado, A., Pérez-Hernández, E. A., & Orozco-Ramírez, L. A. (2022) sostienen que este hecho perturba el desarrollo de los adolescentes y jóvenes en orfandad por sucesos violentos, y los enfrenta a la reformulación de sus proyectos de vida o al abandono de estos, en conjunto con un cambio en su identidad. Un proyecto de vida viable requiere de recursos económicos, y el feminicidio conlleva una merma de estos, especialmente si la persona agresora es también padre de los menores afectados. En este contexto, la educación, que es un pilar fundamental del proyecto de vida, se ve comprometida, resultando en un bajo rendimiento académico o incluso en la interrupción de los estudios. Así como, las dificultades económicas empujan a los más jóvenes a trabajar para contribuir en la economía familiar y asegurar su propia subsistencia lo que es riesgoso porque es un factor de riesgo para la deserción escolar (León, 2017 citado por Zafra et al., 2020).

En el caso de los niños, la provisión de cuidados, independientemente de su calidad, se ve afectada, ausencia que, sumada a la sensación de desamparo, puede conllevar a problemas de salud o empeorar condiciones preexistentes, ya que el cuidado diligente brindado por una persona adulta es esencial para la salud. Según Smith (1990), citado por Pangrazzi (2008), la afectación de un fallecimiento en una persona se mide considerando el rol que cumplía, con el aporte previo de la persona fallecida y la habilidad de los sobrevivientes para asumir responsabilidades y contar con recursos alternos en estos contextos. El trabajo social de casos, con víctimas indirectas de feminicidio debe ajustarse teniendo en cuenta estas consideraciones y necesidades.

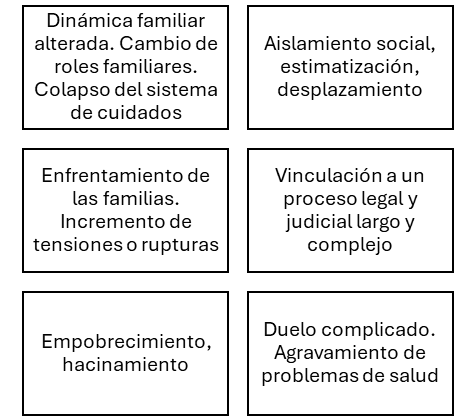

Fig. 2: Consecuencias a nivel individual

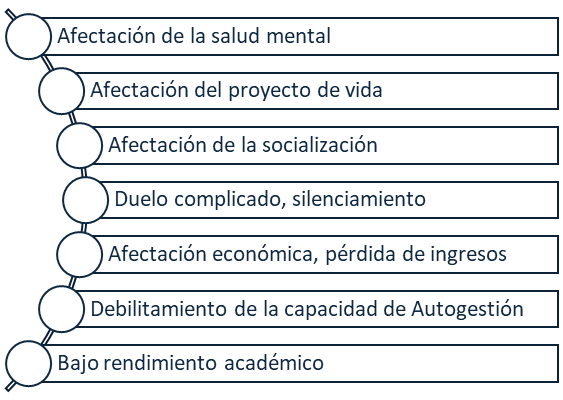

3.2 A nivel familiar

Según Ander Egg (2012), la familia es una estructura básica de interacción y convivencia cercana donde las personas pasan gran parte de su existencia y se fundamenta en lazos de sangre, que abarcan a ascendientes, descendientes, parientes colaterales y afines que comparten una base genética; aunque puede incluir a grupos que mantienen una relación de origen y similitud. Como no existe un único patrón de familia se hace referencia a familias compuestas, extensas, monoparentales, nucleares y sustitutas. Según Méndez (2018, citando a Gallego, 2012), la familia actúa como un espacio de interacción social que moldea la historia individual de las personas; y su importancia va más allá de los lazos sanguíneos, ya que su fin está centrado en la socialización de sus integrantes y la socialización es necesaria para satisfacer las necesidades. Cuando ocurre un feminicidio, este destruye la familia, en el caso que esté conformada por la víctima y sus hijos e hijas, o la familia nuclear si está conformada además por ambos progenitores. El acogimiento de los hijos e hijas debe realizarse en la familia extendida o redes familiares como se suelen llamar, y si esta no está disponible queda la alternativa de las familias acogedoras o los Centros de Acogimiento Residencial (CAR) en Perú.

Es consecuencia del feminicidio el complejo proceso de duelo que envuelve a toda la red familiar de acuerdo con la cercanía con la víctima o con la persona agresora. No sólo la familia de la víctima se afecta sino también la familia del agresor, que debe asumir la carga emocional y moral de que este cumplirá una condena penal por un delito grave.

Villanueva-Coronado et al. (2022) asocia a los hijos de las víctimas de feminicidio un proceso de duelo prolongado. Los autores mencionados añaden que existe un silenciamiento omnipresente, complicando el hablar sobre la persona fallecida que genera un ambiente de incertidumbre, culpabilidad y frustración, donde se intuye lo que sucedió, pero la falta de confirmación les deja en un estado de ambigüedad, que obstaculiza el proceso de recuperación emocional y rompe la cohesión familiar. Así también, se afecta el proyecto de vida de los participantes tal como lo afirman Bernáldez Jaimes, G. B., & Rodríguez Aguilar, B. (2023) quienes observan un declive en los proyectos de vida de las personas, lo que quiebra su identidad, obligándoles a asumir nuevos roles dentro del sistema familiar; y si además se percibe una ausencia del apoyo social y estatal, se genera una sensación de indefensión en estas víctimas.

Así mismo, tras la ocurrencia de un feminicidio, se produce una ruptura en el sistema de cuidados familiares, cuyo impacto depende del grado de participación que tenía la víctima en el bienestar y atención de sus hijos o incluso de sus padres de mayor edad (que pueden ser adultos mayores). En tales circunstancias, es probable que los hermanos mayores adopten roles parentales, o que esta responsabilidad recaiga en los abuelos/as o tíos/as. La selección de los familiares más aptos para asumir estos roles, si no hay intervención de los servicios sociales, se encuentra influenciada por el tipo de relaciones y tensiones existentes y pueden manifestarse conflictos si varios familiares aspiran a asumir dicha responsabilidad. Es probable que se intensifiquen las rupturas familiares, lo cual repercute negativamente en los hijos e hijas de las víctimas que no solo enfrentan la pérdida de sus padres, sino que también ven fracturada una parte significativa de su red de apoyo familiar porque ya no pueden comunicarse con los familiares directos de la persona agresora que también son sus familiares. Esto se complica aún más, si hay necesidad de desplazamientos, como en el caso de niños y niñas migrantes. Carvajal Saavedra y Zúñiga Rodríguez (2022) indican que en estos casos que, si bien un familiar asume el cuidado de los niños huérfanos, en el contexto de familias migrantes esta red de apoyo suele ser limitada por la desvinculación con el país de origen, por lo que esta situación exige una intervención especializada por parte del Estado. Bernáldez Jaimes y Rodríguez Aguilar (2023) sostienen que la sensación de inseguridad que experimentan los familiares de víctimas de feminicidio perdura a lo largo del tiempo, afectando a varias generaciones y se extiende territorialmente dentro de la comunidad porque impulsa a los familiares a desplazarse en busca de un entorno más seguro. Así también, hablamos de la vinculación a un proceso legal y judicial largo y complejo. Bernáldez Jaimes, G. B., & Rodríguez Aguilar, B. (2023) sostienen que los resultados obtenidos en su estudio reflejan que las y los participantes frente a las instituciones de justicia muestran en un inicio esperanza de sanción efectiva, pero conforme avanza el proceso jurídico y no se cumplen las expectativas se produce rabia, indignación, impotencia y enojo. Es probable que los niños, niñas y adolescentes sean testigos del proceso judicial, lo que genera una situación compleja, máxime cuando es el padre quien ha dado muerte a la madre (Montesdeoca Molina, Becky 2019).

El hacinamiento emerge como otra consecuencia probable para las víctimas indirectas del feminicidio, si se toma en cuenta que pocas familias están estructuralmente preparadas para acoger a nuevos miembros en sus hogares. Esta situación suele resultar en la saturación de espacios originalmente diseñados para un número menor de ocupantes. Con frecuencia, los niños y niñas huérfanos se ven obligados a compartir habitaciones con otros familiares, lo cual disminuye la calidad de vida tanto de los recién llegados como de los residentes anteriores.

De manera similar, Lozano-Avendaño et al. (2016), citando a Mishra et al. (2007), destacan que la muerte de mujeres en edad fértil, quienes forman una parte significativa de la fuerza laboral, conlleva una disminución en la productividad económica y en los ingresos familiares; fenómeno que particularmente relevante en países donde existe un alto porcentaje de mujeres proveedoras en sus hogares. Todo ello implica un desafío en la intervención con familias que debe desarrollar el profesional del trabajo social, facilitando que esta se reorganice para continuar con la vida, para cumplir sus funciones como familia, y reciba el apoyo de los diferentes recurso estatales y sociales disponibles.

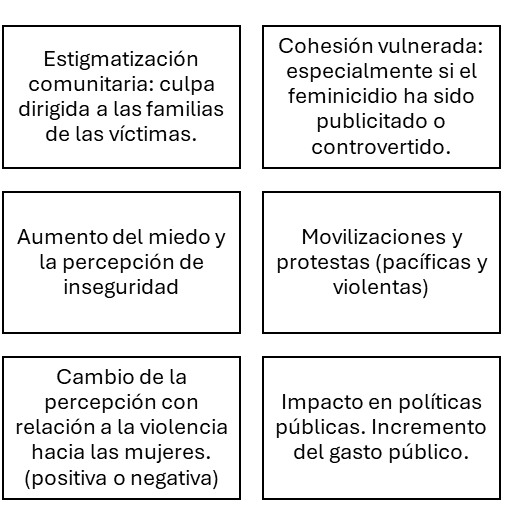

Fig. 3: Consecuencias a nivel familiar

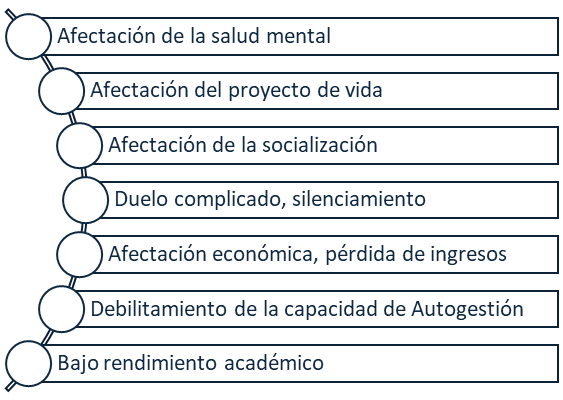

3.3 Consecuencias a nivel comunitario y social

El feminicidio tiene un impacto en la comunidad o localidad donde se produce. Por un lado, puede desencadenar respuestas violentas. Según Bernáldez Jaimes y Rodríguez Aguilar (2023), la perpetuación de lo que denominan psicopatología social se origina en la frustración colectiva y en la percepción de ineficacia de los sistemas judiciales para garantizar una reparación integral del daño. Esta deficiencia es interpretada como una afrenta a la comunidad, pudiendo derivar en respuestas extremas, como los linchamientos de agresores sexuales o feminicidas, documentados en diversos contextos latinoamericanos (Bergman & Strocka, 2020).

De otro lado, puede producirse una estigmatización comunitaria que recae sobre las familias de las víctimas o de los perpetradores. Estas familias pueden ser percibidas como “violentas”, “conflictivas” o “marginales”, especialmente si optan por el aislamiento como estrategia de afrontamiento. Este estigma erosiona las redes de apoyo y refuerza la exclusión social, afectando la capacidad de la comunidad para ofrecer solidaridad y acompañamiento (Jacinto Rodríguez, 2022).

La cohesión social se ve comprometida, particularmente si el caso ha recibido amplia cobertura mediática o ha generado controversia pública. En tales circunstancias, la solidaridad comunitaria puede verse reemplazada por sentimientos de miedo, sospecha e inseguridad. Asimismo, el feminicidio influye en la percepción social sobre la violencia de género, desencadenando reacciones que van desde la ansiedad y la retraumatización colectiva, hasta la movilización ciudadana.

En el Perú, un hito significativo fue la marcha Ni Una Menos en 2016, originada como protesta contra la liberación del agresor de Cindy Contreras Bautista. Este movimiento evidenció la capacidad de la indignación social para transformarse en acción colectiva y presión política, aunque también visibilizó tensiones sobre la representación mediática de las víctimas y la sostenibilidad de las demandas.

En el plano de la violencia simbólica, algunos perpetradores de feminicidio replican actos de violencia para enviar un mensaje intimidatorio hacia otras mujeres, como parte de un patrón de control y dominación. En este sentido, Segato (2016) advierte sobre la pedagogía de la crueldad, donde los medios de comunicación contribuyen a la espectacularización del feminicidio, transformándolo en un evento de consumo noticioso que, lejos de prevenir, refuerza el imaginario de que la crueldad y la muerte son costos inevitables de la “desobediencia” femenina.

Desde 2015, el Estado peruano ha implementado cambios normativos específicos para penalizar el feminicidio como delito autónomo, reconociendo que las figuras previas de homicidio eran insuficientes. También se ha impulsado la articulación de servicios especializados (Estrategia Te Acompañamos) y un subsidio económico para víctimas indirectas, lo que ha implicado un incremento en el gasto público y en la articulación intersectorial para garantizar atención, protección y reparación integral.

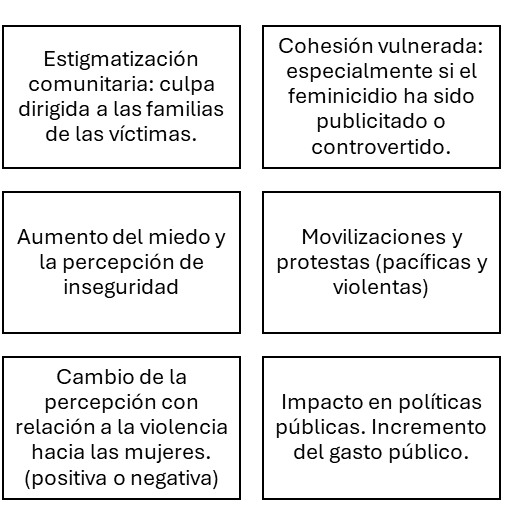

Fig. 4: Efectos a nivel comunitario y social

Las necesidades emergentes e implicancia en los servicios sociales

El feminicidio genera un conjunto de necesidades específicas de atención que requieren de servicios sociales pertinentes y adaptados para evitar situaciones de exclusión, marginación o el agravamiento de condiciones de vulnerabilidad. Estas necesidades abarcan dimensiones emocionales, sociales, legales, económicas, educativas, sanitarias y espirituales.

Atención psicológica

Es prioritario abordar las necesidades psicológicas de las víctimas indirectas de feminicidio, quienes requieren servicios especializados de terapia y acompañamiento en el proceso de duelo, con el fin de prevenir traumas emocionales no resueltos y sus consecuencias, como estrés postraumático, depresión o ansiedad.

El objetivo es fortalecer la capacidad de autogestión y resiliencia, evitando que la afectación emocional limite el desarrollo y funcionamiento en las relaciones interpersonales, los estudios y la vida laboral.

Se propone:

- Detección temprana de signos de riesgo en las víctimas indirectas, especialmente aquellos asociados con la reproducción de patrones violentos, maltrato infantil, abuso sexual, negligencia entre otros.

- Terapia individual, grupal y familiar orientada a la expresión emocional y al manejo del trauma.

- Consejería para la construcción y afirmación del proyecto de vida (estudios, trabajo, planes)

- Acompañamiento en crisis y seguimiento periódico para prevenir recaídas emocionales o el agravamiento de síntomas.

Fortalecimiento de la red familiar

Resulta fundamental consolidar las redes familiares mediante acciones de consejería y acompañamiento social especializado, orientadas a la creación de grupos de apoyo que funcionen como espacios de contención emocional y cooperación mutua.

Asimismo, es necesario trabajar en la adaptación de las dinámicas familiares para prevenir la reproducción de patrones de violencia y facilitar una convivencia protectora y saludable.

Montesdeoca Molina (2019) enfatiza la importancia de brindar orientación psicológica a las personas responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, con el propósito de apoyarles en la elaboración del duelo y en su desarrollo integral. Se propone, por tanto:

- Aplicar diagnósticos para analizar la red de apoyo existente identificando capacidades, necesidades, factores de riesgos y protectores en la familia de acogida.

- Facilitar mediante consejería los procesos de reestructuración de roles y responsabilidades dentro del hogar, asegurando que no recaigan exclusivamente en una persona. Esto para prevenir la sobrecarga física y emocional de los cuidadores principales.

- Orientar sobre el acceso a programas sociales, prestaciones económicas, becas educativas y servicios de salud.

- Facilitar la vinculación con organizaciones comunitarias, ONGs y redes de voluntariado, asociaciones de ayuda social.

- Capacitar en gestión financiera familiar para optimizar el uso de recursos disponibles.

- Organizar actividades de animación sociocultural que integren a todos los miembros de la familia y ayuden a resignificar la pérdida.

- Impulsar grupos de familias que hayan pasado por experiencias similares para compartir aprendizajes y estrategias de afrontamiento.

- También se sugiere el rediseño del hogar para integrar a nuevos miembros, garantizando condiciones dignas y protectoras.

Asistencia legal y medidas de protección social efectivas

Las víctimas indirectas enfrentan procesos legales complejos y prolongados, que pueden generar estrés adicional. Es responsabilidad del Estado garantizar defensa legal gratuita, protección efectiva y medidas de seguridad para prevenir represalias, especialmente en casos en que el agresor esté prófugo. La incertidumbre respecto a la condena y la justicia agrava la situación de vulnerabilidad.

Apoyo económico y generación de ingresos

En muchos casos, la crianza de los niños, niñas y adolescentes en orfandad recae en familias de acogida con limitados recursos económicos. Es esencial otorgar apoyo financiero específico, como prestaciones, asistencia económica o pensiones de orfandad, tal como se implementa en Argentina, Uruguay y Perú.

Además, este apoyo debe complementarse con programas de empleo y reinserción laboral para los miembros de las familias afectadas, incluyendo capacitación profesional y asesoramiento.

Continuidad educativa

La interrupción de estudios es una de las principales consecuencias de la orfandad por feminicidio. Se recomienda que los centros educativos brinden tutorías y apoyo escolar especializado, así como facilitar el acceso a becas para adolescentes que culminan la educación básica, con el fin de promover su desarrollo profesional y prevenir el abandono escolar.

Atención sanitaria integral

Las víctimas indirectas requieren atención médica física y de salud mental. Se propone un programa de monitoreo del desarrollo infantil y adolescente para identificar y abordar problemas de salud, reforzando la atención de cuidadores adultos. Este enfoque es clave en el contexto peruano, donde enfermedades como anemia, tuberculosis, neumonía y diarreas agudas son comunes y agravan la vulnerabilidad.

Necesidades espirituales y reparación simbólica

Las víctimas indirectas también presentan necesidades espirituales y simbólicas. Ritos y ceremonias que resignifiquen la pérdida pueden contribuir a la paz emocional y la reconstrucción del sentido de vida. La consejería espiritual adquiere relevancia al ofrecer contención en temas de esperanza y sentido, mientras que los actos simbólicos impulsados por el Estado o la comunidad fortalecen la solidaridad y la conciencia social sobre la erradicación del feminicidio.

De todo lo expuesto anteriormente es claro que desde el trabajo social se debe desarrollar acciones y políticas para promover la protección social, la restitución de derechos y los procesos de reparación social.

Conclusiones

- El reconocimiento social y legal de las víctimas indirectas de feminicidio es indispensable para visibilizar su condición de vulnerabilidad y garantizarles el acceso efectivo a derechos y servicios especializados. Al ser consideradas como “víctimas” ante la ley, se legitima su demanda de asistencia económica, atención psicosocial, acceso prioritario a educación, salud y protección, evitando que su situación quede invisibilizada o desatendida por las políticas públicas.

- Un reconocimiento efectivo debe ir más allá de lo simbólico y manifestarse en servicios y prestaciones tangibles. Tal como se evidencia en la normativa peruana, el reconocimiento de las víctimas indirectas dispone una acción articulada del Estado (Te acompañamos), establece directrices para los operadores involucrados (Protocolo de Actuación conjunta) y, desde el año 2020 asigna una asistencia económica.

- El feminicidio provoca afectaciones profundas en las víctimas indirectas, que se expresan en distintos niveles: A nivel individual tenemos el impacto emocional y psicológico severo, con riesgo de desarrollar estrés postraumático, depresión, ansiedad y afectación del proyecto de vida. A nivel familiar que implica perdida de la provisión de cuidados, reconfiguración de roles y responsabilidades, tensiones en la dinámica familiar. En lo comunitario, aislamiento de las familias, debilitamiento de la cohesión social y aumento de la sensación de inseguridad. En lo social, la sensación de impunidad.

- Las víctimas indirectas presentan necesidades múltiples y simultáneas que requieren un abordaje articulado entre diferentes sectores. Entre las más relevantes se encuentran: Atención psicológica y acompañamiento en el duelo, fortalecimiento de la red familiar y prevención de la reproducción de patrones de violencia. Asistencia económica y apoyo para la reinserción laboral de las familias cuidadoras. Acceso garantizado a servicios de salud física. Apoyo educativo, becas y tutorías para evitar la deserción escolar. Espacios y actividades comunitarias que favorezcan la integración social.

- Desde la perspectiva del trabajo social, estas necesidades deben abordarse mediante políticas públicas integrales, servicios especializados y una coordinación efectiva entre el Estado, la comunidad y las familias, asegurando que las medidas adoptadas no solo sean reactivas, sino también preventivas y sostenibles en el tiempo.

- El feminicidio impacta en valores públicos fundamentales como el bienestar social, la igualdad, la inclusión y la cohesión familiar, aspectos relacionados con el ámbito y la intervención del trabajo social. Abordar las necesidades de las víctimas indirectas resulta vital para contrarrestar el incremento de la exclusión social, la marginalización, la pobreza y las desigualdades de género. Si bien la orfandad por sí misma es una condición de vulnerabilidad, esta se intensifica en el contexto de un feminicidio, destacando así la imperativa necesidad de intervención por parte del trabajo social.

Conoce más

|

Norma/Política |

Link |

|

Se crea la Estrategia “Te Acompañamos”, con la finalidad de articular con las diversas entidades públicas las acciones establecidas en la actualización del “Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo |

|

|

Protocolo Interinstitucional de Acción Frente al Feminicidio, Tentativa De Feminicidio Y Violencia De Pareja De Alto Riesgo |

|

|

Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio |

|

|

Reglamento del Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio |

|

|

Directiva que establece los lineamientos de calificación, otorgamiento y seguimiento de la asistencia económica en favor de las víctimas indirectas de feminicidio en el marco de lo dispuesto por el DS N.° 001-2020-MIMP, |

Referencias bibliográficas.

Aguilar, Valeria & Alza, Carlos (2023). Vulneración de los derechos fundamentales en la figura del feminicidio, una revisión de literatura, periodo 2014-2023. WARMI, 3(2), 21-36. https://revista.uct.edu.pe/index.php/warmi/article/view/487/537

Ander-Egg, Ezequiel. (2012). Diccionario de Educación.

Arrobo Andrade, C. E. (2022). Hijos e hijas de víctimas de femicidio: aportes para una comprensión integral desde los derechos humanos. Universidad Andina Simón Bolívar. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/9191/1/SM336-Arrobo-Hijos.pdf

Carmona Ángeles, S. (2023). Orfandad por feminicidio. Una crítica desde la perspectiva de derechos humanos. Universidad Iberoamericana Puebla. https://repositorio.iberopuebla.mx/handle/20.500.11777/5718

Decreto Supremo N°004-2018-MIMP, que aprueba la actualización del “Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo”.

Díaz Castillo, I., Rodríguez Vásquez, J., & Valega Chipoco, C. (2019). Feminicidio: Interpretación de un delito de violencia basada en género.

Gómez-Laya, A. M. & Alfonso-Merchán, A. S. (2018). Dónde está ella: ausencia significativa, ante la destrucción de un mundo mágico [Tesis de Pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. http://hdl.handle.net/20.500.12494/10132

Jacinto Rodríguez, J. L. M. (2022). Afectación del proyecto de vida en víctimas indirectas de los casos de feminicidio en la ciudad de Trujillo.

Lozano-Avendaño, L., Bohórquez-Ortiz, A. Z., & Zambrano-Plata, G. E. (2016). Implicaciones familiares y sociales de la muerte materna. Universidad y Salud, 18(2), 364-372.

Mastretta, Á., Castañeda, J. G., Woldenberg, J., & Loaeza, S. (2021). Huérfanos de la violencia: la vulneración del cuidado. https://economia.nexos.com.mx/huerfanos-de-la-violencia-la-vulneracion-del-cuidado/

Méndez Guayara, L. D. (2018). Estado del arte: “El concepto de familia”.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020). Decreto de Urgencia N°005-2020 que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-una-asistencia-economica-p-decreto-de-urgencia-n-005-2020-1843652-1/

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020). Decreto Supremo N°001-2020-MIMP que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N°005-2020 que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-de-urg-decreto-supremo-n-001-2020-mimp-1853897-9/

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2021). Decreto Supremo N°014-2021-MIMP que modifica el Decreto de Urgencia N°005-2020, que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio, aprobado por el Decreto Supremo N°001-2020-MIMP. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2024657/ds_014_2021_mimp.pdf

Montesdeoca Molina, B. (2019). La actual situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/168324

Pangrazzi, A. (2008). El duelo: Cómo elaborar positivamente las pérdidas humanas. Buenos Aires, Argentina: San Pablo.

Sánchez, A. D., Peña, G. M. G., Chimal, A. M., Cecilia, M., López, V., Del Villar, O. A. E., & Nava, P. B. Collateral victims of femicide. A systematic review.

Santana, G. S. (2022). Antecedentes del apego, tipos y modelos operativos internos. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA), 42(165), 75-90.

Vallejos, H. D. (2019). La importancia del apego en el desarrollo del niño. Consensus, 24(2), 49-63.

Villanueva-Coronado, A., Pérez-Hernández, E. A., & Orozco-Ramírez, L. A. (2022). Adolescentes y jóvenes en orfandad por desaparición, homicidio y feminicidio: revisión narrativa. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 20(3), 166-194. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-715X2022000300166&script=sci_arttext

Zafra Aparici, E., Anleu Hernández, C. M., & Forns I Fernández, M. V. (2020). Consecuencias del feminicidio en violencia machista. Análisis de necesidades de hijos, hijas y familiares en Cataluña. Ciencia, Técnica y Mainstreaming Social, 0(4), 83-95. https://doi.org/10.4995/citecma.2020.13410

-

En el 2020 se autoriza la transferencia al MIMP por la suma de S/ 4 300 000,00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), para el financiamiento de esta prestación. ↑